| |

La necessità di classificare le forme di vita sulla terra è un impulso sentito fin dall’antichità. Già Aristotele in più di una sua opera tentò una prima catalogazione degli animali basata sul loro sistema di locomozione e sull’ambiente nel quale vivevano; li distinse in animali dotati di sangue (uomo, quadrupedi, uccelli, pesci) ed animali “senza sangue” (crostacei e molluschi, insetti, aracnidi, vermi etc). Meno accentuato fu invece il suo interesse per il mondo vegetale; egli semplicemente pensava che le piante si fossero originate da piccoli animali dotati di zampe plurime che, a seguito di una vita sedentaria, avevano perso le loro facoltà motorie nel tempo. La necessità di classificare le forme di vita sulla terra è un impulso sentito fin dall’antichità. Già Aristotele in più di una sua opera tentò una prima catalogazione degli animali basata sul loro sistema di locomozione e sull’ambiente nel quale vivevano; li distinse in animali dotati di sangue (uomo, quadrupedi, uccelli, pesci) ed animali “senza sangue” (crostacei e molluschi, insetti, aracnidi, vermi etc). Meno accentuato fu invece il suo interesse per il mondo vegetale; egli semplicemente pensava che le piante si fossero originate da piccoli animali dotati di zampe plurime che, a seguito di una vita sedentaria, avevano perso le loro facoltà motorie nel tempo.

Fu invece il suo allievo e successore Teofrasto a dedicarsi allo studio del regno vegetale; di suo conio è il termine «botanica» e sua una classificazione di 480 piante sulla base della tipologia della loro generazione (spontanea, da seme, da radice, da un ramo, dal tronco) con un’interessantissima indicazione aggiuntiva di quelle che erano dotate di valore terapeutico. Grazie proprio a questo suo specifico interesse Teofrasto è da molti considerato il padre della tassonomia, cioè della scienza della classificazione. Ancora suo è il concetto di generazione spontanea secondo la quale si riteneva che i piccoli animali nascessero spontaneamente dalle carcasse in putrefazione, mentre solamente l’uomo ed i grandi animali sarebbero stati creati direttamente dal dio.

E queste teorie, che oggi ci paiono tanto stravaganti, ressero per quasi duemila anni, soprattutto grazie al fatto di essere state accettate dalla chiesa cattolica attraverso il pensiero e le opere di S. Agostino prima e di S. Tommaso poi.

Come è ben noto, anche Roma ebbe la sua figura di spicco nel campo delle scienze naturali. Parliamo di Plinio il Vecchio che dedicò ben 11 libri, dei 37 dei quali si compone la sua Naturalis Historia, allo studio della zoologia e della botanica. Caratteristica particolare dell’opera di Plinio è che in essa viene dato spazio anche alla descrizione di piante ritenute miracolose e di animali fantastici, tratti dalla mitologia, che più tardi nel medioevo costituiranno la premessa per quell’offuscarsi del confine tra realtà naturale e mito, che aprirà la strada alla nascita dei bestiari.

Rimanendo nell’alto medioevo, un altro tentativo di classificare il regno animale fu fatto dall’arcivescovo Isidoro di Siviglia che nella sua opera Etymologiae, nella quale racchiuse tutto lo scibile del tempo, suddivise il regno animale in otto sottoraggruppamenti (bestiame e bestie da soma, bestie selvatiche, pesci, piccoli animali, piccoli animali alati, serpenti, uccelli, vermi). E più tardi, nel XIII secolo, Alberto Magno distinse gli animali secondo la tipologia del loro movimento (animali che camminano, nuotano, volano, strisciano etc.), riprendendo Aristotele ma aggiungendovi studi ed osservazioni personali.

Solo con il Rinascimento le scienze naturali si affrancano in qualche modo dalla teologia per assumere una seppur rudimentale connotazione scientifica. Va a Conrad von Gesner, nel XVI secolo, il merito di aver posto le basi in qualche modo dell’etologia; nella sua opera, Historia animalium, dopo aver infatti ordinato alfabeticamente gli animali allora conosciuti nominati in lingua latina, ne descrisse il comportamento, le abitudini, l’habitat oltre ai medicamenti da poterne trarre, all’eventuale commestibilità, alle leggende ad essi legate ed infine alla simbologia teologica.

Ma si deve arrivare ad epoche più recenti, tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, perché vengano proposte tipologie di studi che si caratterizzano per dare sempre più spazio all’osservazione delle peculiarità delle diverse creature al fine di consentire il loro raggruppamento o distinzione (es.: presenza o meno di ali negli insetti etc.). Ed infine è l’invenzione nel XVI secolo del microscopio da parte di Anton Van Leuwenhoek (1632-1723), un mercante olandese che per hobby costruì il primo strumento, che dà un impulso enorme all’osservazione e alle scoperte di un mondo fino a quel momento precluso alla conoscenza.

Colui che concepì un metodo rivoluzionario, che tutt’oggi viene utilizzato dalla moderna classificazione, fu Karl Nilsson Linnaeus, padre della sistematica e della tassonomia. Egli, molto semplicemente, applicò a piante ed animali lo stesso criterio utilizzato per identificare gli esseri umani: un nome ed un cognome o patronimico.

E risulta alquanto bizzarro pensare a questa sua idea in quanto a quell’epoca in Svezia, dove lui era nato, le persone non possedevano un cognome ma erano generalmente identificate solo sulla base del patronimico; il nonno di Linneo per esempio si chiamava Ingemar Bengtsson, perché era figlio di Bengt. Fu il padre di Linneo, Nils, che cambiò cognome da Ingemarsson (figlio di Ingemar) a Linnè per via di un bosco che possedeva.

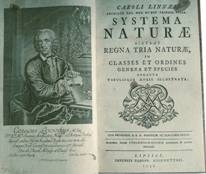

Carl, latinizzato in Karolus secondo l’uso del tempo, era nato il 23 maggio 1707 a Rashult, nella provincia di Smaland, appunto in Svezia. Il padre era un pastore luterano appassionato di giardinaggio e Carl fin da piccolo mostrò un grande interesse per le piante. Non aveva attitudine al sacerdozio, così nel 1727 si iscrisse alla facoltà di medicina aLund; la ragione che lo spinse a percorrere questa strada gli fu dettata dalla sua grande passione: avrebbe studiato la materia medica, cioè le sostanze e i principi usati in medicina, che a quel tempo erano per lo più di origine vegetale. In seguito si trasferì ad Uppsala, l’Università allora più prestigiosa della Svezia, dove iniziò una sistematica raccolta delle piante per poterle studiare approfonditamente e dove appunto pose le basi del proprio metodo di classificazione tassonomica. E’ del 1735 la prima edizione, che consiste di sole undici pagine, del Systema naturae nel quale egli espose per la prima volta i suoi criteri di classificazione tassonomica dei regni animale, vegetale e minerale. In quel periodo si spostò in Olanda, per approfondire i suoi studi medici ma preferì poi rientrare in patria per esercitare la professione, specializzandosi del trattamento della sifilide. Tra i fondatori dell'Accademia svedese delle scienze, gli fu assegnata la cattedra di medicina teorica e pratica all'Università di Uppsala, ma scelse di scambiare tale incarico con la cattedra di botanica, dietetica e materia medica, che mantenne fino alla sua morte.

Durante la sua intera vita, Linneo continuò ad organizzare per i suoi studenti spedizioni in tutto il mondo, con il sogno di poter scoprire e classificare tutti gli esseri viventi e i minerali presenti sulla Terra. Nel tempo i suoi studi lo portarono ad ampliare il Systema naturae che arrivò, nella decima edizione del 1758, a riportare la classificazione di ben 4.400 specie animali e di 7.700 vegetali. In questa edizione era anche raffigurato un uomo che nel Giardino dell'Eden assegna i nomi alle creature (Deus creavit, Linnaeus disposuit). Dio creò, Linneo dispose.

Tra le sue attività particolari ci piace ricordare che si dedicò al restauro del Giardino botanico, seminando le piante secondo il suo sistema di classificazione, e che diede vita ad un piccolo museo nel quale trovò spazio la sua grande collezione personale. Nel 1761 il re Adolfo Federico di Svezia gli conferì un titolo nobiliare così Carl Nilsson Linnaeus convertì il suo nome in Carl von Linnè. I suoi ultimi anni di vita, caratterizzati da pessimismo e depressione, lo allontanarono progressivamente dal mondo, che lasciò nel gennaio del 1778.

Come si è detto, il suo metodo innovativo consente di identificare in maniera inequivocabile un qualsiasi essere vivente. Egli ideò uno schema di classificazione introducendo nello studio delle forme di vita una suddivisione gerarchica in classi, ordini, generi e specie. Ogni specie fu individuata con un doppio nome latino: il nome del genere (che raggruppa insieme più specie) seguito da un aggettivo caratterizzante quella specifica specie (detto epiteto). Noi oggi chiamiamo tale approccio nomenclatura binomiale ed il nome, che in tal modo caratterizza animale o pianta, è detto nome sistematico. Per la classificazione botanica il criterio di identificazione che adottò era fondato principalmente sulla struttura e sulla disposizione degli stami e dei pistilli, raggruppando le piante allora note in 24 classi.

Prima di lui ogni creatura veniva identificata grazie ad una lunga serie di aggettivi, nel tentativo di caratterizzarla e distinguerla il più possibile dai simili ma gli attributi variavano a seconda dell’autore, pertanto di necessità si generavano confusione e disordine.

Il suo dunque fu un metodo rivoluzionario e permise di semplificare al massimo l’identificazione di un essere vivente senza, allo stesso tempo, dare luogo ad ambiguità. Creò uno schema tassonomico suddiviso in cinque categorie: varietà, specie, genere, ordine e classe. (*)

Per la verità queste suddivisioni erano già state abbozzate precedentemente da Conrad von Gesner, ma fino a quel momento non erano mai state usate in modo congiunto.

Nella classificazione degli animali, che riunì in 6 grandi classi, introdusse il genere Homo e sottolineò le strette analogie morfologiche tra scimmie antropomorfe e uomo appunto. Noi oggi lo potremmo definire un creazionista; riteneva infatti la specie non una convenzione, introdotta per schematizzare lo studio, bensì qualcosa di naturale ed immutabile, creato in origine da Dio. Tot numeramus species quot a principio creavit infinitum Ens (oggi le specie esistenti sono tante quante quelle che furono in principio create da Dio). Ma era in grado di riconoscere, ad esempio, che per ibridazione ed acclimatazione possono nascere nuove specie, naturalmente sempre, pensava, a partire da quelle create direttamente da Dio.

L'uomo lo collocò tra le scimmie antropomorfe, non al vertice del creato ed in tal modo si attirò scontate accuse di empietà da parte dell'arcivescovo di Uppsala, per aver sfidato scientificamente le credenze religiose. Linneo rispose a queste accuse in una lettera del 1747 dove sostenne che «chiamare l'uomo scimmia, o la scimmia uomo, irrita i teologi, ma va fatto perché così ordina la scienza».

A prima vista il suo sistema poteva sembrare ancora una volta una lista di categorie, ma il principio ispiratore era quello giusto: una classificazione ad albero genetico che oggi sappiamo essere basata sulla storia evolutiva.

Il suo fu un progetto sistematico in quanto identificò anche sistemi superiori al genere; in particolare procedendo dal piccolo al grande: specie, genere, famiglia, ordine, classe, phylum, regno, dominio.

Col suo sistema ogni vivente ha oggi una sua precisa posizione in un preciso gruppo tassonomico grazie ad una precisa gerarchia.

Oggi la scienza è andata molto avanti sulla via indicata da Linneo, quella di una classificazione gerarchica della vita basata su caratteristiche osservabili degli organismi. Lo stesso Darwin arrivò a formulare la sua teoria dell’evoluzionismo solo dopo aver studiato a fondo le sue classificazioni. Nel tempo poi, dalle caratteristiche macroscopiche osservabili usate da Linneo, si è passati a studi effettuati con analisi microscopiche basate sulla struttura del DNA, ma il principio ispiratore è rimasto lo stesso.

(*)

Secondo questa classificazione, per esempio, il moscerino della frutta (Drosophila melanogaster) viene indicato così:

| Dominio |

Eucarioti |

| Regno |

Animale |

| Phylum |

Artropodi |

| Classe |

Insetti |

| Ordine |

Ditteri |

| Famiglia |

Drosophilidi |

| Genere |

Drosophila |

| Specie |

D. Melanogaster |

| |

|

| E l’uomo (Homo sapiens sapiens): |

| |

|

| Dominio |

Eucarioti |

| Regno |

Animale |

| Phylum |

Cordati |

| (sub- Phylum) |

Vertebrati |

| Classe |

Mammiferi |

| Ordine |

Primati |

| Famiglia |

Ominidi |

| Genere |

Homo |

| Specie |

H. Sapiens |

| (sub-specie) |

H. Sapiens sapiens |

|