|

In considerazione del fatto che ai romani mancava il concetto di progresso, è difficile distinguere quali tra loro fossero i politici progressisti e quali i conservatori. A guardar bene, il programma di riforme dei fratelli Gracchi, benché risultasse ai limiti del rivoluzionario, era in effetti un progetto che non mirava a cambiare la struttura politica dello Stato. Oggi gli storici sono concordi nel sostenere che i loro tentativi di riforme mirassero a mantenere il potere della casta patrizia, di cui essi erano parte, e non al suo indebolimento. Nel proporre le leggi agrarie, essi guardavano al futuro perché avevano compreso che, se non si fosse ricostituita la classe dei piccoli proprietari terrieri, in parte fagocitata dal fenomeno del latifondo e in parte assottigliata dalle continue guerre, l’esercito, come poi accadde con Gaio Mario, sarebbe stato reclutato tra i nulla tenenti indebolendo così, fino poi al crollo, le secolari fondamenta che sorreggevano la Repubblica. In considerazione del fatto che ai romani mancava il concetto di progresso, è difficile distinguere quali tra loro fossero i politici progressisti e quali i conservatori. A guardar bene, il programma di riforme dei fratelli Gracchi, benché risultasse ai limiti del rivoluzionario, era in effetti un progetto che non mirava a cambiare la struttura politica dello Stato. Oggi gli storici sono concordi nel sostenere che i loro tentativi di riforme mirassero a mantenere il potere della casta patrizia, di cui essi erano parte, e non al suo indebolimento. Nel proporre le leggi agrarie, essi guardavano al futuro perché avevano compreso che, se non si fosse ricostituita la classe dei piccoli proprietari terrieri, in parte fagocitata dal fenomeno del latifondo e in parte assottigliata dalle continue guerre, l’esercito, come poi accadde con Gaio Mario, sarebbe stato reclutato tra i nulla tenenti indebolendo così, fino poi al crollo, le secolari fondamenta che sorreggevano la Repubblica.

La loro proposta di legge sulle colonie (lex coloniaria) era necessaria e lungimirante e di questo se ne resero conto anche uomini influenti. Ma più erano influenti più temevano che altri lo fossero più di loro e, visto che l’influenza dipendeva dal numero di sostenitori e di clientes, ogni previdente uomo di stato, che cercasse di migliorare le condizioni della popolazione, era sospettato di volerne conquistare il favore e quindi doveva essere ostacolato. Fu proprio questo il triste destino dei fratelli Gracchi, che furono fatti uccidere dal senato rispettivamente nel 133 e nel 121 a.C.

A Roma si giunse così ad un aperto conflitto tra chi voleva limitare il potere del senato e chi voleva rafforzarlo. I primi erano i populares, gli altri, che si definivano optimates, i migliori, erano la classe senatoriale. Questa classificazione potrebbe essere tradotta come un partito del popolo e uno del senato, ma nella realtà la contesa non era tanto fra partiti nè fra classi, e nemmeno fra programmi, ma tra singoli uomini, condottieri di eserciti vincitori. A Roma si giunse così ad un aperto conflitto tra chi voleva limitare il potere del senato e chi voleva rafforzarlo. I primi erano i populares, gli altri, che si definivano optimates, i migliori, erano la classe senatoriale. Questa classificazione potrebbe essere tradotta come un partito del popolo e uno del senato, ma nella realtà la contesa non era tanto fra partiti nè fra classi, e nemmeno fra programmi, ma tra singoli uomini, condottieri di eserciti vincitori.

Un romano non si sarebbe mai qualificato per un incarico politico solo grazie alle sue idee, o all’intelligenza, ma sempre grazie ai rapporti familiari e alle conoscenze che, con un certo eufemismo, venivano chiamate amicizie in una società dove vigeva il principio del mos majorum, il costume dei padri.

Era un dogma che fossero i migliori a governare, per questo i senatori e l’oligarchia dominante si autodefinivano optimates. Virtù, questa, imprescindibile per raggiungere il sicuro successo.

La virtus era l’audacia che si addice a un uomo, vir, e il successo che riceveva come ricompensa della virtù era l’onore raccolto sul campo di battaglia. E’ significativo notare, poi, che il termine gloria, che originalmente indicava fama derivante da grandi azioni, a poco a poco acquistò il significato secondario di ricerca di celebrità e infine quello negativo di ambizione. Seneca parla della vanagloria nefasta, ma pur frequente, in chi regge grandi imperi, dell’ostentar la propria potenza spargendo terrore.

I buoni vecchi romani entravano in guerra per mietere onori al servizio dello stato. In seguito, le classi superiori intraprendevano una guerra dopo l’altra per puri motivi di profitto e i condottieri miravano a procurarsi onore e bottino e a comprarsi onori con il bottino.

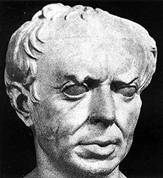

La circostanza, per esempio, che generò la guerra civile dell’82 tra Gaio Mario e Lucio Cornelio Silla fu una personale contesa su chi dovesse condurre la campagna contro Mitridate in Asia Minore: Gaio Mario era sostenuto dai populares e Cornelio Silla dagli optimates. Mario era homo novus che si era aperto la strada del successo guadagnando il suo patrimonio come pubblicano e sposando una fanciulla di antica nobiltà, Giulia. Aveva mietuto onori come condottiero in Africa e, quando i Cimbri e i Teutoni minacciarono Roma, il senato si vide costretto ad accettarlo come console per più anni consecutivi. La circostanza, per esempio, che generò la guerra civile dell’82 tra Gaio Mario e Lucio Cornelio Silla fu una personale contesa su chi dovesse condurre la campagna contro Mitridate in Asia Minore: Gaio Mario era sostenuto dai populares e Cornelio Silla dagli optimates. Mario era homo novus che si era aperto la strada del successo guadagnando il suo patrimonio come pubblicano e sposando una fanciulla di antica nobiltà, Giulia. Aveva mietuto onori come condottiero in Africa e, quando i Cimbri e i Teutoni minacciarono Roma, il senato si vide costretto ad accettarlo come console per più anni consecutivi.

Mario sbaragliò l’enorme orda barbarica che minacciava mortalmente Roma e lo fece con un esercito che non era composto da proprietari terrieri, come un tempo. Egli, non potendo contare sulle tradizionali risorse, ridotte di numero a causa delle guerre, chiamò alle armi il proletariato, promettendo bottino e terre a fine servizio. E furono proprio i suoi ex legionari, i veterani, a popolare le colonie che i fratelli Gracchi volevano fondare con il preciso scopo di evitare questo sviluppo della politica degli arruolamenti tra la plebaglia. Esso si rivelò inevitabile e allo stesso tempo fatale perchè quel tipo di soldato era legato al proprio comandante ed era più fedele a lui che allo Stato.

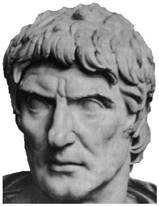

Silla, nell’88, aveva da poco concluso vittoriosamente la guerra sociale contro gli italici insorti per la questione del diritto di cittadinanza che Roma non voleva concedere loro. Un solo popolo, quello dei Sanniti, non accettò le sue condizioni e, nella guerra civile, si schierò con Mario. Dopo la vittoria su Mario, Silla attirò a Roma settemila Sanniti con la promessa di un salvacondotto e Seneca racconta il destino a cui andarono incontro: avendo udito, mentre sedeva nelle vicinanze[…] il clamore confuso di tante migliaia di persone che gemevano sotto il fil della spada, disse di fronte al senato atterrito: la seduta continua padri proscritti, pochissimi sediziosi ven gono uccisi per ordine mio[…] in questo non mentì, quei mille e mille parevano pochi a Silla. gono uccisi per ordine mio[…] in questo non mentì, quei mille e mille parevano pochi a Silla.

Entrambe le parti avevano altrettanti motivi di vendetta e, appena se ne presentò l’occasione, agirono con uguale ferocia; e l’opportunità si presentò quando prima Silla, poi Mario, poi ancora Silla ebbe il potere a Roma.

Silla è passato alla storia anche per aver introdotto le famigerate liste di proscrizione, elenco di persone che chiunque aveva la facoltà di uccidere. Ma fu anche generoso: liberò migliaia di schiavi dei suoi avversari e ne fece propri clienti. Fu l’unico condottiero romano che rinunciò volontariamente al potere, restituendolo al senato dopo aver tolto l’autorità legislativa all’assemblea popolare e ai cavalieri.

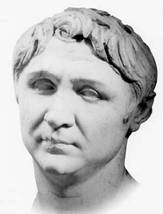

Ma il potere del senato di basava sull’esercito e l’esercito non era più agli ordini dello Stato ma dei condottieri. Alla morte del dittatore, l’ordinamento di Silla venne capovolto da due generali, Licinio Crasso e Gneo Pompeo, che avevano combattuto dalla sua parte e il cui potere era temuto dal senato. Per questa ragione si allearono con i cavalieri e con i populares per ottenere il consolato nel 70 a.C.

Da giovane Pompeo, prima di unirsi a Silla, aveva messo su un esercito formato da suoi clienti e aveva cominciato per conto proprio a gironzolare per l’Italia come una sorta di capitano di ventura. Alla morte di Silla, la magistratura del tribunato fu ripristinata e con l’aiuto, appunto, del ricostituito potere tribunizio e degli equites, Gneo Pompeo Magno, ottenne, negli anni 60, una lunga serie di incarichi militari, creò due nuove province e diversi stati vassalli in Asia Minore aprendo così grandi aree al loro sfruttamento e ai saccheggi dei soldati.

Al suo ritorno dall’Oriente, nel 62, il senato temette che assumesse poteri dittatoriali, ma egli entrò in Roma come privato cittadino. Era chiaro che con questo gesto si aspettava di guadagnare la fiducia di tutti, principalmente quella della classe senatoriale ed ottenere quel potere che non intendeva prendere di propria iniziativa. Ma, con sua grande delusione, fu accolto con sfiducia e diffidenza sia dal senato che dai populares. La sua clientela a Roma l’aveva ottenuta solo grazie alle relazioni con Giulio Cesare. Così Pompeo cercò di attirare il popolo dalla sua parte offrendo intrattenimenti talmente lussuosi che il senato dovette limitarne lo sfarzo con un’apposita legge. Ma, a causa delle spese profuse a dismisura per l’organizzazione dei suoi giochi, a dire di Cicerone davvero esagerati, aveva contratto grandi debiti che Marco Licinio Crasso, l’uomo più ricco di Roma, pagò per lui. Al suo ritorno dall’Oriente, nel 62, il senato temette che assumesse poteri dittatoriali, ma egli entrò in Roma come privato cittadino. Era chiaro che con questo gesto si aspettava di guadagnare la fiducia di tutti, principalmente quella della classe senatoriale ed ottenere quel potere che non intendeva prendere di propria iniziativa. Ma, con sua grande delusione, fu accolto con sfiducia e diffidenza sia dal senato che dai populares. La sua clientela a Roma l’aveva ottenuta solo grazie alle relazioni con Giulio Cesare. Così Pompeo cercò di attirare il popolo dalla sua parte offrendo intrattenimenti talmente lussuosi che il senato dovette limitarne lo sfarzo con un’apposita legge. Ma, a causa delle spese profuse a dismisura per l’organizzazione dei suoi giochi, a dire di Cicerone davvero esagerati, aveva contratto grandi debiti che Marco Licinio Crasso, l’uomo più ricco di Roma, pagò per lui.

Crasso, benché si mostrasse amico di Pompeo, era in realtà geloso del suo successo; egli, da parte sua, non aveva mai mietuto grandi affermazioni da quando nel 71, aveva soffocato nel sangue la rivolta degli schiavi capeggiata da Spartaco che fece crocifiggere, lungo la via Appia, insieme a seimila schiavi suoi seguaci.

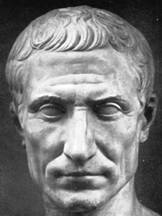

Pompeo, vedendosi rifiutato dal senato, cercò una volta di più la comprensione di Cesare e siglò con lui un’amicizia attraverso il matrimonio con la figlia Giulia. Crasso, vedendo il baricentro del potere spostarsi, non ebbe alternative e si unì a loro siglando nel 60 un’alleanza privata, chiamata impropriamente primo triunvirato, per la spartizione del potere a Roma.

Cesare si fece nominare console nel 59, assicurandosi, negli anni seguenti, l’incarico proconsolare di reggente della Gallia e quindi un esercito con il quale riportò una lunga serie di vittorie su Galli e Germani da lui stesso narrate nel De bello gallico. Vittorie che a Roma vennero vissute con pari inquietudine dai suoi nemici e dai suoi amici. Crasso cercò di imitarlo conducendo una campagna in Asia contro i Parti, un popolo di origini iraniche che dominava la Persia, ma ottenne, a Carre nel 53, una sconfitta umiliante e una morte impietosa. Cesare si fece nominare console nel 59, assicurandosi, negli anni seguenti, l’incarico proconsolare di reggente della Gallia e quindi un esercito con il quale riportò una lunga serie di vittorie su Galli e Germani da lui stesso narrate nel De bello gallico. Vittorie che a Roma vennero vissute con pari inquietudine dai suoi nemici e dai suoi amici. Crasso cercò di imitarlo conducendo una campagna in Asia contro i Parti, un popolo di origini iraniche che dominava la Persia, ma ottenne, a Carre nel 53, una sconfitta umiliante e una morte impietosa.

Pompeo, nonostante fosse stato designato governatore di Spagna, non osava lasciare Roma dove, da qualche tempo, i contrasti tra le due classi si erano spinti fino allo scontro. Circolavano, infatti, per l’Urbe squadracce che seminavano il terrore tra i cittadini. Queste cricche di facinorosi erano composte da ex legionari e nulla facenti, manovrati ad arte dalle due opposte fazioni per creare il caos in città.

Publio Clodio Pulcro, tribuno della plebe, un geniale scapestrato che apparteneva alla nobile famiglia dei Claudii, era a capo dei populares mentre Tito Annio Milone dirigeva le squadre che sostenevano i senatori. Nel 52 il senato si vide costretto a investire Pompeo dell’autorità dittatoriale affinchè mettesse termine ai pericolosi disordini. Pompeo fece entrare il suo esercito in città, ripetendo l’azione di Silla che, nell’83 per la prima volta nella storia della Repubblica, aveva attraversato il sacro confine del pomerium con l’esercito. Confidando in Pompeo, il senato sfidò Cesare ordinandogli il rientro in patria come semplice cittadino con il mal celato intento di processarlo. Ma Cesare mandò a dire che avrebbe rinunciato all’esercito a condizione che anche Pompeo facesse lo stesso. Pompeo, volendo accontentare ambedue le parti, assicurò Cesare che avrebbe posto gli interessi dello stato al di sopra di quelli privati.

Ma Cesare, ben informato di ciò che accadeva realmente a Roma, concluse che i senatori non solo non intendevano riconoscere i suoi meriti ma lo avrebbero sottoposto a processo. In conseguenza di ciò, e per salvaguardare la sua dignitas, marciò su Roma nel 49. L’anno dopo, la guerra tra i due condottieri terminò con la sconfitta a Farsalo di Pompeo, il quale trovò poi la morte in Egitto dove aveva cercato scampo.

|