|

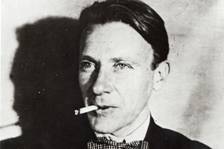

Un richiamo, un’invocazione, una preghiera mai sopita, indelebile nel tempo, volta alla speranza, al rifugio, alla protezione che si possono trovare altrove, ma non ovunque: «A Mosca! a Mosca!», ripetono in un’incessante, ritmica litania Ol’ga, Irina, Maša, le “tre sorelle” di Čekov. Proprio Mosca, in ogni sua manifestazione − “Terza Roma” sacra, luogo della nuova borghesia mercantile, composto miraggio, diamante dell’URSS, megalopoli frenetica e rumorosa, con un futuro sempre in divenire − è stata e tutt’oggi è, l’affresco soggettivo e collettivo, l’immagine ideale e al contempo vivida, concreta, immortale di chi, negli anni e dei suoi interminabili mutamenti, l’ha vissuta, temuta, inevitabilmente amata e raccontata con ossequio o appassionata irriverenza nelle pagine-simbolo della letteratura e cultura russa. Nel 1921 la città si prepara a stringere uno dei suoi più preziosi, indissolubili sodalizi con l’immaginario letterario; giunge, proprio nel settembre di quell’anno, un giovane kieviano che di recente ha abbandonato la professione medica per dedicarsi definitivamente alla letteratura. Saranno infatti saggi, racconti, diari di Michail Afans’evič Bulgakov (Kiev, 1891-Mosca, 1940) a fornire, meglio di qualsiasi cronaca, l’affresco più colorato, completo, veritiero, di ciò che è il riflesso della prima decade sovietica: «Il primo panorama mi apparve nella fitta oscurità, poiché arrivai a Mosca di notte. E’ stato alla fine di settembre 1921. Finchè vivrò non potrò dimenticare l’accecante lampione alla stazione di Brjansk e i due lampioni sul ponte Dorogomilovskij, che indicavano la strada verso la patria capitale. Poiché, qualunque cosa succeda, qualunque cosa voi possiate dire, Mosca è la madre, Mosca è la città natia. E così, il primo panorama fu un blocco di tenebra e tre luci». E’ questa la città che d’improvviso pare svegliarsi dal disastroso comunismo di guerra; nascono le attività commerciali, si accendono le insegne, fioriscono i ristoranti e le case editrici private, ricompaiono le riviste. Un richiamo, un’invocazione, una preghiera mai sopita, indelebile nel tempo, volta alla speranza, al rifugio, alla protezione che si possono trovare altrove, ma non ovunque: «A Mosca! a Mosca!», ripetono in un’incessante, ritmica litania Ol’ga, Irina, Maša, le “tre sorelle” di Čekov. Proprio Mosca, in ogni sua manifestazione − “Terza Roma” sacra, luogo della nuova borghesia mercantile, composto miraggio, diamante dell’URSS, megalopoli frenetica e rumorosa, con un futuro sempre in divenire − è stata e tutt’oggi è, l’affresco soggettivo e collettivo, l’immagine ideale e al contempo vivida, concreta, immortale di chi, negli anni e dei suoi interminabili mutamenti, l’ha vissuta, temuta, inevitabilmente amata e raccontata con ossequio o appassionata irriverenza nelle pagine-simbolo della letteratura e cultura russa. Nel 1921 la città si prepara a stringere uno dei suoi più preziosi, indissolubili sodalizi con l’immaginario letterario; giunge, proprio nel settembre di quell’anno, un giovane kieviano che di recente ha abbandonato la professione medica per dedicarsi definitivamente alla letteratura. Saranno infatti saggi, racconti, diari di Michail Afans’evič Bulgakov (Kiev, 1891-Mosca, 1940) a fornire, meglio di qualsiasi cronaca, l’affresco più colorato, completo, veritiero, di ciò che è il riflesso della prima decade sovietica: «Il primo panorama mi apparve nella fitta oscurità, poiché arrivai a Mosca di notte. E’ stato alla fine di settembre 1921. Finchè vivrò non potrò dimenticare l’accecante lampione alla stazione di Brjansk e i due lampioni sul ponte Dorogomilovskij, che indicavano la strada verso la patria capitale. Poiché, qualunque cosa succeda, qualunque cosa voi possiate dire, Mosca è la madre, Mosca è la città natia. E così, il primo panorama fu un blocco di tenebra e tre luci». E’ questa la città che d’improvviso pare svegliarsi dal disastroso comunismo di guerra; nascono le attività commerciali, si accendono le insegne, fioriscono i ristoranti e le case editrici private, ricompaiono le riviste.

La nuova borghesia «in scarpe di vernice» passeggia per le strade di Mosca in cerca di comodità e lusso; «Comunismo − recita la campagna per l’elettrificazione dell’URSS partita nel 1920 – è il potere sovietico più l’elettrificazione di tutto il Paese», e il mito della lampočka Il’ča (la “lampadina di Il’ič”, Lenin) invade la Grande Madre fino al cuore delle campagne contadine. La città è traffico caotico, rumore, vetrine traboccanti di merci, ma soprattutto luci colorate che artificialmente si stagliano sul granitico chiaroscuro di reminiscenza bolscevica. Sono gli anni (dal 1921 al 1924/25) della Novaja Ekonomičeskaja Politika (NEP, Nuova Politica Economica), quando un parziale liberismo sembra dare fiato all’economia russa; deve avere le sembianze di un vago e irresistibile abbaglio questa deflagrazione che a tratti esalta, a tratti stranisce, spaventa, aliena. Scrive ancora Bulgakov nel 1923 «Sono sempre di più queste luci colorate, ondeggianti − in via Tverskaja, in via Mjasnickaja, all’Arbat, in via Petrovka. Mosca si va inondando di luci ogni giorno più forti. Nelle vetrine le lampadine restano accese tutta la notte, in certe, chissà perché, l’illuminazione è a giorno. Gli alimentari MPO restano aperti fino a mezzanotte. Adesso, senza spegnere neppure la notte tutti i suoi occhi di fuoco, Mosca dorme». Sono gli anni del costruttivismo e dell’avanguardia, del rigore e della trivialità, del fervore intellettuale e dell’ arrogante volgarità piccolo borghese, d’uno squilibrio sempre uguale a se stesso, tra i pochi ricchi in un oceano di povertà e l’intramontabile promessa, declamata, altisonante,onnipresente negli slogan di Partito, di un «radioso La nuova borghesia «in scarpe di vernice» passeggia per le strade di Mosca in cerca di comodità e lusso; «Comunismo − recita la campagna per l’elettrificazione dell’URSS partita nel 1920 – è il potere sovietico più l’elettrificazione di tutto il Paese», e il mito della lampočka Il’ča (la “lampadina di Il’ič”, Lenin) invade la Grande Madre fino al cuore delle campagne contadine. La città è traffico caotico, rumore, vetrine traboccanti di merci, ma soprattutto luci colorate che artificialmente si stagliano sul granitico chiaroscuro di reminiscenza bolscevica. Sono gli anni (dal 1921 al 1924/25) della Novaja Ekonomičeskaja Politika (NEP, Nuova Politica Economica), quando un parziale liberismo sembra dare fiato all’economia russa; deve avere le sembianze di un vago e irresistibile abbaglio questa deflagrazione che a tratti esalta, a tratti stranisce, spaventa, aliena. Scrive ancora Bulgakov nel 1923 «Sono sempre di più queste luci colorate, ondeggianti − in via Tverskaja, in via Mjasnickaja, all’Arbat, in via Petrovka. Mosca si va inondando di luci ogni giorno più forti. Nelle vetrine le lampadine restano accese tutta la notte, in certe, chissà perché, l’illuminazione è a giorno. Gli alimentari MPO restano aperti fino a mezzanotte. Adesso, senza spegnere neppure la notte tutti i suoi occhi di fuoco, Mosca dorme». Sono gli anni del costruttivismo e dell’avanguardia, del rigore e della trivialità, del fervore intellettuale e dell’ arrogante volgarità piccolo borghese, d’uno squilibrio sempre uguale a se stesso, tra i pochi ricchi in un oceano di povertà e l’intramontabile promessa, declamata, altisonante,onnipresente negli slogan di Partito, di un «radioso  avvenire» che tarderà sempre ad arrivare. «Vola la via Moskovskaja. − annota Bulgakov nel 1922 − Un’insegna dopo l’altra. Insegne lunghe un metro e insegne lunghe due metri. La tinta fresca colpisce gli occhi. avvenire» che tarderà sempre ad arrivare. «Vola la via Moskovskaja. − annota Bulgakov nel 1922 − Un’insegna dopo l’altra. Insegne lunghe un metro e insegne lunghe due metri. La tinta fresca colpisce gli occhi.

E che cosa non c’è, che cosa, su quelle insegne! Tutto, c’è tutto, all’infuori del segno duro e dello jat. […] e in questa allegra mescolanza di parole, di lettere su sfondo nero, una figura bianca: lo scheletro di una mano, tesa verso il cielo. Aiuto, f-a-m-e. […] Vicino a noi i nuovi ricchi, non si voltano indietro a guardare».

Dalla NEP il cittadino russo impara ad assaporare il desiderio di quell’agio concesso dall’illusoria stabilità staliniana accessibile a pochi; dilaga il kitsch, che incarna alla perfezione questo sentimento di sogno e vita, di privazioni e bisogno di evasioni in forma di soprammobili e oggetti di decoro casalingo superflui, retaggio e ricordo sbiadito di un agiato stile di vita pre-sovietico. Sin dal principio Bulgakov rimane prigioniero della capitale, che ama profondamente, in tutta la sua contraddittoria bellezza; il cerchio incantato del kol’co, l’ “anello” che segna il confine del centro, lo colma di devo zione. Questo amore tenero e stupefatto, a tratti contaminato da un guizzo beffardo, permea la sua opera che per una buona parte riflette la Mosca degli anni Venti: «Buio senza fondo. Stridori. Fracasso. Le ruote continuano a girare, ma sempre più piano. E si fermano. Fine. La più vera, la fine delle fini. Oltre non si va. Questa è Mosca. Mosca». zione. Questo amore tenero e stupefatto, a tratti contaminato da un guizzo beffardo, permea la sua opera che per una buona parte riflette la Mosca degli anni Venti: «Buio senza fondo. Stridori. Fracasso. Le ruote continuano a girare, ma sempre più piano. E si fermano. Fine. La più vera, la fine delle fini. Oltre non si va. Questa è Mosca. Mosca».

Sarebbe del resto inimmaginabile concepire racconti, romanzi brevi, testi teatrali come Rokovye jajca (Uova fatali, 1924) D'javoljada (Diavoleide, 1924) Sobač'e Serdce (Cuore di Cane, 1925, pubblicato in URSS nel 1987) Zojkina kvartira (L’appartamento di Zoja, teatro, 1925) senza la geografia della «grande, enigmatica Mosca», ove i personaggi si muovono convulsi da una casa, un edificio, una piazza, una strada all’altra, in quegli stessi luoghi conosciuti e frequentati da Bulgakov nei suoi frenetici spostamenti che su carta trasfigurano in intricati labirinti burocratici fatti di inseguimenti grotteschi, ricerche eterne, paradossi, non senso. Quella bulgakoviana è una Mosca vissuta fino in fondo, resa concreta e vera dalla dovizia di particolari in descrizioni, indirizzi, indicazioni che ancora oggi rendono possibile, oltre tutto, la ricostruzione dei complicati itinerari del definitivo capolavoro dello scrittore kieviano, frutto di una lunga gestazione iniziata nel 1928 e protrattasi incessantemente, fino alla morte dell’autore: Master i Margarita (Il Maestro e Margherita, 1928-1940, stampata sulla rivista “Moskva” solo nel 1966-67). Ricongiungendosi, come ricorda Eugenio Montale, con la natura messianica della sua terra («quella che troviamo in certe figure di Gogol' e di

Dostoesvkij e in quel pazzo di Dio che è il quasi immancabile comprimario di ogni grande melodramma russo», Corriere della Sera, 9 aprile 1967) che è anche principio delle sue eterne contraddizioni, Bulgakov ordisce una trama tripartita che lega indissolubilmente il destino del protagonista tanto alla Passione di Cristo, quanto ad una presenza reale e tangibile, maestra del sospetto goethianamente intesa come «quella forza che eternamente vuole il Male ed eternamente compie il Bene». Il romanzo si apre ai Patriaršie Prudy, i celebri Stagni del Patriarca, con l’arrivo di un personaggio affascinante, raffinato, eloquente, enigmatico che si scoprirà essere Woland, ovvero Satana, con il suo buffo, ma pure inquietante seguito (Korov’ev, Azazello e Behemot, Abadonna, Hella) incaricato di imperversare su Mosca nelle vesti di una bizzarra compagnia di teatranti; centrale è la storia del Maestro, umiliato, schernito e perseguitato dallo Stato e dagli stessi intellettuali-burocrati sovietici per aver scritto un romanzo (presentato da Bulgakov come testo nel testo) sul processo e la condanna a morte di Jeshua Hanozri.

Salvifico per il Maestro, sorta di folle in Cristo il cui destino pare seguire i passi del personaggio da lui stesso creato – Gesù, ingiustamente condannato dalla malvagità dell’uomo e dall’ignavia di Ponzio Pilato − sarà l’amore clandestino con Margarita Nikolaevna, prigioniera di un matrimonio infelice («E lei mi colpì – racconta il nostalgico Maestro dalle stanze di una clinica psichiatrica – non tanto per la sua bellezza, quanto per il senso di solitudine insolito, mai visto, che c’era nei suoi occhi»). Salvifico per il Maestro, sorta di folle in Cristo il cui destino pare seguire i passi del personaggio da lui stesso creato – Gesù, ingiustamente condannato dalla malvagità dell’uomo e dall’ignavia di Ponzio Pilato − sarà l’amore clandestino con Margarita Nikolaevna, prigioniera di un matrimonio infelice («E lei mi colpì – racconta il nostalgico Maestro dalle stanze di una clinica psichiatrica – non tanto per la sua bellezza, quanto per il senso di solitudine insolito, mai visto, che c’era nei suoi occhi»).

L’azione del romanzo si svolge in un’area relativamente ristretta della città vecchia precisamente descritta, delimitata da un arco del Sadovoe Kol’co e da due raggi, la Tverskaja e il lungo fiume Prečistenskaja, il che contribuisce a creare uno sfondo moscovita reale, riconoscibile, stilizzato, seppure rielaborato nei particolari. E’ laddove il silente vicolo Bol’šoj Gnezdnikovskij, sede del Nakanune (una delle riviste per le quali Bulgakov lavora negli anni venti), incrocia l’affollata Via Tverskaja, che ha inizio una delle più toccanti storie d’amore mai descritte nella letteratura russa: «Sbucò da via Tverskaja in un vicolo e qui si voltò […] camminavamo per la viuzza monotona, tutte curve, l’una da una parte, l’altro dall’altra, in silenzio. Non c’era anima viva. Io soffrivo perché mi pareva che fosse indispensabile parlare e stavo in pena perché se non dicevo niente, lei se ne sarebbe andata e io non l’avrei più rivista. È…] d’un tratto compresi […]che per tutta la mia vita avrei amato solo lei». Nel reticolo misterioso dei vicoli della celebre Arbat si troverà, in via Ostoženka, la «palazzina gotica» di colore rosa, dove abita Margherita; proprio da questo palazzo la donna, trasfigurata e divenuta una strega per intercessione di Woland nel disperato tentativo di salvare il suo amato Maestro, si cimenterà nell’indimenticabile, diabolico volo a cavallo di una scopa, sopra la Mosca caotica, chiassosa, luminosa trafficata di quegli anni: «Chiuse gli occhi, poi si guardò un’altra volta e scoppiò in una folle risata […] ora in lei, in tutte le cellule del suo corpo, ribolliva una gioia che avvertiva come un formicolio diffuso. Margherita si sentì libera, libera di tutto. Inoltre capì con assoluta chiarezza che era accaduto proprio ciò che aveva presentito dal mattino. Che stava abbandonando per sempre la palazzina e la sua vita precedente. […] Cominciò a tuffarsi tra i fili elettrici. Sotto Margherita scivolavano i tetti di filobus, autobus, automobili, e sui marciapiedi, a quanto le sembrava dall’alto, ondeggiavano fiumi di berretti. Da questi fiumi si diramavano rigagnoli che sfociavano nelle fauci sfolgoranti dei negozi notturni». La città bulgakoviana è tutta scandita ritmicamente da un correre e un rincorrersi affannoso dei personaggi che la popolano e si spostano «come lampi» da vicoli oscuri a grandi strade illuminate, piazze, edifici, terrazze, teatri; i riferimenti topografici sono davvero innumerevoli (grande assente è, non a caso il Cremlino, che osserva senza essere visto stando «alle spalle» di Margherita che siede su una panchina del Giardino di Alessandro) ma fondamentale è quell’appartamento, il numero 50, sulla Bol’šaja Sadovaja 10, che accoglie lo scrittore nei primi, difficili anni del suo soggiorno moscovita. Sarà proprio il «brutto appartamento» (nechorošaja kvartira) a diventare il quartier generale di Woland e del suo impero sulla terra, sorta di inquietante buco nero, porta d’accesso aperta sulla «quinta dimensione», ponte occasionale teso fra la Russia e l’Inferno.

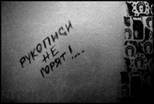

Oggi museo e teatro, il numero 50 della Sadovaja è da molti anni divenuto luogo di culto per eccellenza e meta di un devoto pellegrinaggio che ha portato ad una creazione spontanea, libera e collettiva in omaggio a Bulgakov e al suo indelebile romanzo, con citazioni variopinte e disegni che poco dopo la pubblicazione di Master i Margarita hanno ricoperto i muri delle scale tra il primo e il secondo piano fino ad estendersi, dagli anni Settanta, al pianterreno ed al cortile; così, come fiorite in un sacro silenzio, le scritte si infittiscono, si richiamano, si ripetono e si moltiplicano in un luogo-simbolo, in una grande memoria non ufficiale, abbraccio storico e poetico che pare cingere e raccogliere in pochi metri quadrati tutta la “città dalle bianche pietre”.

|

Oggi museo e teatro, il numero 50 della Sadovaja è da molti anni divenuto luogo di culto per eccellenza e meta di un devoto pellegrinaggio che ha portato ad una creazione spontanea, libera e collettiva in omaggio a Bulgakov e al suo indelebile romanzo, con citazioni variopinte e disegni che poco dopo la pubblicazione di Master i Margarita hanno ricoperto i muri delle scale tra il primo e il secondo piano fino ad estendersi, dagli anni Settanta, al pianterreno ed al cortile; così, come fiorite in un sacro silenzio, le scritte si infittiscono, si richiamano, si ripetono e si moltiplicano in un luogo-simbolo, in una grande memoria non ufficiale, abbraccio storico e poetico che pare cingere e raccogliere in pochi metri quadrati tutta la “città dalle bianche pietre”.

Oggi museo e teatro, il numero 50 della Sadovaja è da molti anni divenuto luogo di culto per eccellenza e meta di un devoto pellegrinaggio che ha portato ad una creazione spontanea, libera e collettiva in omaggio a Bulgakov e al suo indelebile romanzo, con citazioni variopinte e disegni che poco dopo la pubblicazione di Master i Margarita hanno ricoperto i muri delle scale tra il primo e il secondo piano fino ad estendersi, dagli anni Settanta, al pianterreno ed al cortile; così, come fiorite in un sacro silenzio, le scritte si infittiscono, si richiamano, si ripetono e si moltiplicano in un luogo-simbolo, in una grande memoria non ufficiale, abbraccio storico e poetico che pare cingere e raccogliere in pochi metri quadrati tutta la “città dalle bianche pietre”.