|

Mario era dunque l’uomo della provvidenza; il popolo in quel momento era ai suoi piedi ma ovviamente non l’oligarchia che non perse un solo minuto nel cercare di attribuire la vittoria dei Campi Raudii al console Lutazio Catulo, sostenendo che Mario si era perso nel polverone della battaglia alla ricerca di un nemico che non era riuscito a trovare. Ma l’opinione pubblica dell’intera penisola sapeva bene a chi doveva essere attribuito il merito del grandissimo successo militare. Pertanto, ad esclusione di alcuni nobili spocchiosi, aveva attribuito a Mario l’onore del titolo di novus conditor Romae concedendogli il trionfo che l’oligarchia invidiosa obbligò poi a condividere con Catulo. Mario era dunque l’uomo della provvidenza; il popolo in quel momento era ai suoi piedi ma ovviamente non l’oligarchia che non perse un solo minuto nel cercare di attribuire la vittoria dei Campi Raudii al console Lutazio Catulo, sostenendo che Mario si era perso nel polverone della battaglia alla ricerca di un nemico che non era riuscito a trovare. Ma l’opinione pubblica dell’intera penisola sapeva bene a chi doveva essere attribuito il merito del grandissimo successo militare. Pertanto, ad esclusione di alcuni nobili spocchiosi, aveva attribuito a Mario l’onore del titolo di novus conditor Romae concedendogli il trionfo che l’oligarchia invidiosa obbligò poi a condividere con Catulo.

Ebbene, dopo tanti onori era opinione comune che il grande Mario si sarebbe ritirato godendosi fino alla fine dei suoi giorni la sua beatificazione, lontano dalle bassezze dell’attività politica e circondato dal rispetto di tutti. Ma tanto il popolino quanto tutti coloro che si erano aspettati un pensionamento del generale non avevano affatto capito che lui non aveva nessuna intenzione di stare dietro le quinte.

Perciò, affinché fosse chiaro che “l’uomo della provvidenza” non era disposto a farsi da parte, si presentò alle elezioni consolari del 100 a.C.

A onor del vero con questa scelta non pensava affatto di cambiare la costituzione della Repubblica, come farà poi Cesare facendosi nominare console a vita. Non ci pensava neppure: lui era davvero un uomo onesto. La sua era solo la vanagloria di un parvenu travolto da un fato sfolgorante. La contestazione contro l’antico potere dei nobiles, esplosa trent’anni prima con i fratelli Gracchi, era ormai il tema dominante della vita politica romana tanto da non lasciare spazio ad altri argomenti fino alla caduta della Repubblica.

Questa turbolenza socio-politica trovava la sua massima estrinsecazione nei tribuni della plebe, proprio coloro che avrebbero dovuto garantire un equilibrio tra le due fazioni. Fu appunto uno di essi, Apuleio Saturnino, a dare inizio alla fine della carriera politica di Mario con un’azione che gli antichi scrittori chiamano seditio apuleiana.

Saturnino era di famiglia aristocratica e apparteneva di diritto alla nomenclatura oligarchica della Repubblica. Da questore, con competenze sui rifornimenti annonari, aveva combinato qualche pasticcio che le fonti non spiegano bene; si pensa che avesse preteso tangenti troppo esose o che non si fosse impegnato abbastanza nel rifornire i magazzini della capitale facendo mancare il grano, con le conseguenti agitazioni della plebe. Saturnino era di famiglia aristocratica e apparteneva di diritto alla nomenclatura oligarchica della Repubblica. Da questore, con competenze sui rifornimenti annonari, aveva combinato qualche pasticcio che le fonti non spiegano bene; si pensa che avesse preteso tangenti troppo esose o che non si fosse impegnato abbastanza nel rifornire i magazzini della capitale facendo mancare il grano, con le conseguenti agitazioni della plebe.

La casta di dissociò e anzi dovette infliggergli una qualche punizione. Saturnino non gradì l’umiliante provvedimento e, a causa del suo cattivo carattere vendicativo, si associò, con la non celata intenzione di farla pagare agli amici patrizi, ai populares e, nelleelezioni del 103, si candidò a tribuno della plebe.

Una volta eletto propose una serie di provvedimenti legislativi che erano risultati dei veri e propri pugni negli stomaci degli oligarchi nobiliari. Con una lex de majestate aveva addirittura teorizzato una supremazia dell’assemblea su qualsiasi altra istituzione dello Stato.

Prima di lui Caio Gracco si era servito di questo stesso pericoloso principio per liberarsi del collega Ottavio che, con il suo veto, intralciava l’approvazione della sua lex agraria maCaio era lontano anni luce dal pretendere di farne una norma generale vincolante.

Non bisogna dimenticare che la legittimità costituzionale di Roma era fondata sulla tradizione, vale a dire su quelle norme che i romani chiamavano mos majorum, e la consuetudine diceva che, almeno in certi campi e per alcune materie, la competenza del senato, quindi della nobiltà che lo controllava, non poteva essere ignorata e tantomeno scavalcata.

La legge di Saturnino contestava la prassi mettendo nelle mani dei demagoghi uno strumento ineccepibile capace di giustificare leggi anche disastrose. Naturalmente, come fecero e faranno tutti gli agitatori, aveva proposto una legge frumentaria rovinosa per l’erario allo scopo di comprare il favore della plebe urbana. Questo ci da l’idea dell’estremismo radicale del tribuno e di quanto era disposto a fare pur di raggiungere i suoi personali obiettivi. La contestazione del potere costituito si manifestava in lui non solo nella sostanza rivoluzionaria delle sue leggi ma soprattutto nello spregio della correttezza formale con cui dovevano essere approvate. L’opposizione dei suoi colleghi magistrati, che tecnicamente avevano il potere di fermare le sue proposte con un giudizio negativo o, come ultima ratio, con il veto, così come il parere negativo del senato, venivano ignorati e travolti dal voto di un’assemblea vociante e irresponsabile che si raccoglieva entusiasta nel Foro appena ricevuto l’avviso di convocazione.

Mario nel 102 beneficiò proprio di uno di questi episodi di gestione assembleare dell’amministrazione pubblica. Infatti, nel recarsi a Roma per presiedere alle elezioni consolari in qualità di magistrato uscente, non gli passava nemmeno per la testa una sua nuova candidatura, gli sarebbe bastato un temporaneo imperium proconsolare esclusivamente per portare a termine la campagna militare contro i barbari.

Ma Saturnino, volendo far credere una sua stretta alleanza con Mario, o chissà, forse impedire che fosse eletto un candidato a lui poco gradito, ne propose la candidatura all’assemblea popolare. Mario, da uomo d’ordine quale era, esitò ma Saturnino improvvisò una tale sparata retorica dicendo che un rifiuto da parte sua sarebbe stato un tradimento dato l’incombente pericolo dell’invasione barbarica. La folla accalcata nel foro applaudì freneticamente invocando il consenso dell’interessato. Mario, che forse non aspettava altro che essere forzato ad accettare, alla fine cedette. Questo clamoroso episodio aveva fatto pensare, nel quadro delle alleanze tra i politici populares e il ceto equestre al quale il generale apparteneva, che la posizione di Mario fosse assai vicina a quella del tribuno considerato dalla classe senatoria un sedizioso. E il sospetto era in qualche modo giustificato dalle apparenze, tuttavia a noi sembra poco credibile che Mario avesse scelto un tale schieramento: lui non aveva alcuna affinità elettiva con i demagoghi tantomeno con tipi trasgressivi e pericolosi come Saturnino e il suo collega Glaucia. Ma Saturnino, volendo far credere una sua stretta alleanza con Mario, o chissà, forse impedire che fosse eletto un candidato a lui poco gradito, ne propose la candidatura all’assemblea popolare. Mario, da uomo d’ordine quale era, esitò ma Saturnino improvvisò una tale sparata retorica dicendo che un rifiuto da parte sua sarebbe stato un tradimento dato l’incombente pericolo dell’invasione barbarica. La folla accalcata nel foro applaudì freneticamente invocando il consenso dell’interessato. Mario, che forse non aspettava altro che essere forzato ad accettare, alla fine cedette. Questo clamoroso episodio aveva fatto pensare, nel quadro delle alleanze tra i politici populares e il ceto equestre al quale il generale apparteneva, che la posizione di Mario fosse assai vicina a quella del tribuno considerato dalla classe senatoria un sedizioso. E il sospetto era in qualche modo giustificato dalle apparenze, tuttavia a noi sembra poco credibile che Mario avesse scelto un tale schieramento: lui non aveva alcuna affinità elettiva con i demagoghi tantomeno con tipi trasgressivi e pericolosi come Saturnino e il suo collega Glaucia.

Tuttavia Mario era anche un calcolatore e forse, nel segreto della sua mente, poteva anche pensare di avvalersi, diciamo in maniera estemporanea, dei servigi del tribuno.

All’orizzonte si profilava una nuova campagna militare, una guerra contro Mitridate, re del Ponto, che pungolava fortemente sia la sua vanità che l’ambizione in quanto vedeva in questo nuovo incarico perpetuarsi il destino di salvatore della Patria. Il governo di Roma, impegnato a fronteggiare la temibile invasione barbarica, aveva trascurato le velleità di questo principe persiano che, forte dell’appoggio degli abitanti di quella regione, voleva dare inizio a un cammino di conquiste e di indipendenza a danno di Roma.

Naturalmente, una volta chiusa la partita con i Cimbri e i Teutoni, i romani erano pronti ad occuparsi di Mitridate e dei suoi alleati.

Ma c’era un’altra spinosa questione che assillava soprattutto la classe degli equites, perno dell’economia e dei commerci di Roma: i pirati nel Mediterraneo orientale, che si diceva fossero in combutta con Mitridate a danno dei Romani.

Anche su questa faccenda Saturnino mise la sua pezza e, nel 100, fece varare una legge cosi detta piratica che giunse molto gradita ai cavalieri e di conseguenza a Gaio Mario in quanto prometteva l’eventualità di un imperium, di un comando, che per l’ampiezza delle competenze avrebbe permesso al suo titolare di scorazzare a suo piacimento in tutta l’area medio orientale dove c’erano i paesi più ricchi. Mario sentiva che difficilmente qualcuno avrebbe potuto contendergli la naturale candidatura, non era forse lui l’uomo della provvidenza?

Ma la legge non era stata fatta approvare a beneficio delle sue aspirazioni di grandezza. Solo a causa della sua grande presunzione poteva pensare che lo scaltro Saturnino legiferasse per garantirgli futuri incarichi, tuttavia inizialmente il tribuno sembrava assecondare questi suoi desideri.

Una legge successiva, la coloniaria, con la quale il tribuno intendeva provvedere alle liquidazioni dei veterani della guerra cimbrica, fu accolta da Mario che, come si diceva era uomo corretto e non amava l’illegalità, con molto minor trasporto perché era passata con la forza in quanto la presenza di una notevole quantità di veterani, pronti a menare le mani se qualcosa fosse andato storto, aveva intimidito l’assemblea votante.

L’oligarchia e la plebe urbana erano insorte per quella rogatio poiché, con le ipotesi di colonie per veterani sparse per tutta l’Italia, nelle casse dell’erario sarebbe rimasto poco e nulla. Mario, da formalista e rispettoso della legge qual’era, dubitava della legittimità della legge coloniaria e aveva esitato a prestare giuramento con il quale ci si impegnava a renderla esecutiva. Esitazione fatale, infatti Saturnino e Glaucia, molto infastiditi, avevano dedotto che non era prudente fidarsi di un presunto alleato capace di subordinare i contenuti politici di una legge a futili manie procedurali.

Ma la vera ragione dei tentennamenti era che nella legge era previsto che Mario prendesse, per così dire, la presidenza e questo gli prefigurava un futuro politico alquanto marginalizzato. D’altro canto questa legge sembrava un gesto di profondo rispetto nei confronti del vincitore dei barbari, quasi un atto dovuto. Chi altri se non il grande generale sarebbe stato la persona più indicata a provvedere alla distribuzione della terra ai legionari?

In realtà la legge conseguiva due obiettivi politicamente assai intriganti. Uno garantiva una liquidazione ai reduci delle campagne cimbriche, l’altro metteva da parte un ingombrante eroe nazionale con un prestigioso e non rifiutabile pensionamento. Mario per almeno dieci anni sarebbe stato costretto a soggiornare in Italia per risolvere problemi di servitù terriere. Se avesse potuto avrebbe sicuramente bocciato quella legge velenosa, ma non esistevano validi presupposti per rigettarla. E così all’ultimo minuto si decise a giurare. Ma quella tardiva decisione fece rivedere i piani segreti e sediziosi di Saturnino e Glaucia che prevedevano di occupare a scacchiera tutti i posti chiave del governo senza contemplare la presenza di Mario.

Il generale ne ebbe prova all’inizio della campagna elettorale per l’elezione dei consoli per l’anno 99, quando spuntò fuori Glaucia come rappresentante dei populares, benché le regole del cursus honorum ne vietassero la candidatura, mentre Saturnino avrebbe concorso per il terzo tribunato della plebe. Con tali presupposti la carriera di Mario, ormai settant’enne, sembrava conclusa.

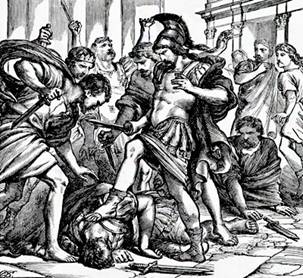

Ma l’oligarchia non poteva tollerare che questi due scalmanati prendessero in mano le redini dello Stato. Con uno sforzo economico gigantesco chiamarono a raccolta tutte le clientele della plebe urbana; la mobilitazione fu così ampia che il risultato fu raggiunto. Vennero eletti consoli due candidati patrizi: Memmio e il grande oratore Marco Antonio, relegando Glaucia al primo posto dei non eletti. Ma Saturnino era un osso duro e aveva scoperto un sistema assai sbrigativo per ovviare ai problemi della concorrenza: eliminare fisicamente gli avversari. I suoi bravi infatti rincorsero e uccisero dentro la propria abitazione il suo più temibile avversario per il tribunato: Nonio. Il mattino seguente un’assemblea popolare assonnata ed incompleta lo elesse senza resistenza. Naturalmente pensava di fare la stessa cosa per Glaucia ed eliminare uno dei due consoli in modo che, automaticamente il terzo ne prendesse il posto. Saturnino diede via libera ai suoi killer e anche Memmio raggiunse i suoi antenati. Questa volta però la provocazione aveva raggiunto un livello intollerabile.

Gli oligarchi radunarono così in tutta fretta il Senato ed emanarono un Senatus consultum ultimum, quel decreto d’emergenza con il quale i magistrati erano invitati a prendere tutte le misure necessarie per ripristinare l’ordine. Il provvedimento provocò una mobilitazione delle classi abbienti, indignate per l’orrendo assassinio. La Roma che contava si armò e mobilitò i suoi clienti affinchè venissero a dare man forte. Per Mario certamente fu un momento difficile. Se dei due demagoghi non gli importava un fico secco, non così dei loro sostenitori, i populares. Pur tuttavia non dubitò della scelta che avrebbe fatto. Lui era un uomo d’ordine e non gli garbavano le modalità con le quali Saturnino e compagni attuavano i loro progetti politici. Molto probabilmente fu anche sollecitato da quella parte di nobili vicini al suo amico Emilio Scauro. Comunque siano andate le cose, Mario si schierò con i conservatori. Saturnino Glaucia e centinaia dei loro sostenitori si asserragliarono in Campidoglio ma gli Oligarchi con le loro bande armate li sterminarono.

La vicenda di Saturnino, con qualche doverosa riserva riguardo alle sue reali intenzioni, può essere annoverata come un episodio graccano, esempio della lotta politica in Roma per ridimensionare il potere dei nobiles.

Il fatto che Mario avesse così a lungo tentennato prima di approvare la legge coloniaria di Saturnino, cosa paradossale avendo egli stesso offerto una dignità alla quale non avrebbero mai potuto aspirare a quella fascia di reietti con l’arruolamento nella guerra d’Africa, dimostra quanto la sua immaginazione fosse lontana dal considerare le prospettive politiche, sociali e militari che questo provvedimento avrebbe implicato. Non gli riusciva facile vedere come, negli anni a venire, proprio quel sotto-proletariato emergente sarebbe stato il fulcro sul quale avrebbero fatto leva il cambiamento e poi la caduta della repubblica. Il fatto che Mario avesse così a lungo tentennato prima di approvare la legge coloniaria di Saturnino, cosa paradossale avendo egli stesso offerto una dignità alla quale non avrebbero mai potuto aspirare a quella fascia di reietti con l’arruolamento nella guerra d’Africa, dimostra quanto la sua immaginazione fosse lontana dal considerare le prospettive politiche, sociali e militari che questo provvedimento avrebbe implicato. Non gli riusciva facile vedere come, negli anni a venire, proprio quel sotto-proletariato emergente sarebbe stato il fulcro sul quale avrebbero fatto leva il cambiamento e poi la caduta della repubblica.

Ma se la mancanza di acutezza di Mario gli impedì di comprenderne le potenzialità, non fu così per il suo luogotenente Lucio Cornelio Silla, il quale sapeva bene come servirsi delle sue legioni. Suo nipote Giulio Cesare poi sarebbe divenuto maestro in materia. Ma questi erano uomini che facevano parte ad un’altra generazione, lui Mario, apparteneva ancora al vecchio mondo, dove i ricchi comandavano e agli altri non restava che accontentarsi di quanto veniva loro lasciato per benevolenza o per calcolo. Nella mente del grande generale non vi era il genio per trascendere tutto questo.

La passione politica che lo animava era alimentata più dal desiderio di potere che da una qualche nuova idea su come organizzare lo Stato e sarà il seguito degli avvenimenti che ce ne darà dimostrazione. Lui aveva perso l’appuntamento con la gloria con la sedizione di Saturnino. Se solo gli fosse passato per la testa di prendere le legioni e ristabilire l’ordine facendosi investire dell’imperium di dictator a vita la storia di Roma sarebbe stata senz’altro diversa. Ma come sappiamo le cose non andarono così.

Invece, come console ancora in carica, con un’astuzia non priva di ipocrisia aveva fatto i suoi interessi senza rompere con nessuna delle due fazioni.

Ma la sua inadeguatezza deluse anche il partito dei populares che lo aveva sempre sostenuto. Il vento riformistico non si era di certo placato con la morte di Saturnino, le questioni sociali premevano sull’equilibrio della Repubblica. L’annosa questione della cittadinanza era tornata alla ribalta minacciosamente. I più responsabili e accorti uomini politici romani si erano resi conto da un pezzo della pericolosità della coalizione di Italici e Latini che si andava formando al fine di avere, anche con l’uso delle maniere forti, la cittadinanza romana e si stavano impegnando affinchè la ottenessero. Ma a Roma non c’èra nessuno disponibile a veder aumentato il numero di cittadini. Non il Senato che temeva un sproporzionato aumento del partito dei populares, non la plebe urbana che non desiderava che sopraggiungessero altri aventi diritto allo sfruttamento parassitario del tesoro pubblico. Il primo tentativo, benché prematuro, di far riconoscere la cittadinanza agli Italici era stato di Gaio Gracco ed era abortito insieme alla sua fine violenta. Fu Livio Druso, dopo circa trent’anni di discussioni e vane sollecitazioni, a raccogliere il testimone lasciato cadere da Gaio.

Druso era uno di quegli statisti che credeva che la funzione della politica fosse di comporre i conflitti e le tensioni sociali. Fedele alla sua vocazione, aveva immaginato di risolvere il problema proponendo, alle opposte fazioni, un pacchetto di provvedimenti che mettesse d’accordo le parti. Ma il costo dell’operazione si dimostrò proibitivo e le proposte del tribuno non vennero accolte. Druso, però, aveva fatto delle promesse a cui voleva a tutti i costi tener fede perciò non si dette per vinto. E la sua testardaggine gli fu fatale: morì infatti per mano di un oscuro sicario. Egli aveva rappresentato l’ultima speranza per gli Italici di acquisire ciò di cui si sentivano in pieno diritto in cambio dei servigi resi a Roma negli ultimi duecento anni. Druso era uno di quegli statisti che credeva che la funzione della politica fosse di comporre i conflitti e le tensioni sociali. Fedele alla sua vocazione, aveva immaginato di risolvere il problema proponendo, alle opposte fazioni, un pacchetto di provvedimenti che mettesse d’accordo le parti. Ma il costo dell’operazione si dimostrò proibitivo e le proposte del tribuno non vennero accolte. Druso, però, aveva fatto delle promesse a cui voleva a tutti i costi tener fede perciò non si dette per vinto. E la sua testardaggine gli fu fatale: morì infatti per mano di un oscuro sicario. Egli aveva rappresentato l’ultima speranza per gli Italici di acquisire ciò di cui si sentivano in pieno diritto in cambio dei servigi resi a Roma negli ultimi duecento anni.

Il silenzio di Mario in merito alla questione ci sembra abbastanza eloquente. E anche se in privato in qualche modo simpatizzò per la causa degli Italici certamente in pubblico mantenne una posizione distaccata esattamente come aveva fatto con Saturnino. In verità questa sua prudenza ne rende meschino il comportamento, anche in ragione del fatto che in altre circostanze le sue scelte erano state invece molto coraggiose, come quando aveva conferito la cittadinanza romana a due coorti di legionari di Camerino come premio del valore dimostrato in battaglia. In quella occasione a chi gli aveva fatto notare che non si poteva fare aveva risposto che il rumore delle armi gli aveva impedito di udire la voce della legge.

Durante tutto il dibattito che precedette la guerra sociale Mario si fece piccolo dal punto di vista politico e, cosa peggiore, misero da quello caratteriale.

Al termine del suo sesto consolato, l’oligarchia gli aveva mandato chiari segnali di apprezzare il comportamento nella faccenda della seditio apuleiana e, siccome lui aveva manifestato il proposito di sciogliere il voto, fatto durante la campagna germanica, di visitare il santuario della Gran Madre di Pessinunte in Cappadocia, il Senato aveva incoraggiato il suo viaggio affidandogli in più in quella regione una missione diplomatica a spese dell’erario.

Le fonti storiche parlano di un incontro con Mitridate che era informatissimo delle faccende romane e conosceva bene la sua fama. Curioso ed intrigante com’era Mitridate, non resistette alla tentazione di incontrare l’eroico vincitore dei Germani che avrebbe potuto comandare un esercito inviato proprio per detronizzarlo. Cosa si ripromettesse Mitridate da quell’incontro non lo sappiamo, ci è stata invece tramandata una significativa espressione di Mario a riguardo: “cerca di essere più forte dei romani oppure obbedisci in silenzio ai loro ordini”.

E fu mentre si trovava in Cappadocia che venne informato della sua cooptazione nel collegio degli Auguri che all’epoca erano nove. Si trattava di un gesto di cortesia da parte della nobiltà oligarchica. La parola degli Auguri era insindacabile e a Roma da sempre non veniva presa nessuna decisione senza consultarli. Dunque una carica importante e prestigiosa che a Mario risultò assai gradita.

Nel frattempo la disputa per la cittadinanza era sfociata in un conflitto armato, appunto la guerra sociale o più propriamente marsica dato che ebbe inizio proprio nella terra dei Marsi. Nel frattempo la disputa per la cittadinanza era sfociata in un conflitto armato, appunto la guerra sociale o più propriamente marsica dato che ebbe inizio proprio nella terra dei Marsi.

Gli Italici che parteciparono alla guerra sociale militarmente parlando non avevano nulla da invidiare ai romani, anzi, si può dire che forse erano superiori se si pensa che la maggior parte delle legioni, fin dai tempi delle guerre puniche, erano per la maggioranza formate da Italici. Vedersela con quella gente era tutt’altra cosa che combattere con le fanterie di Antioco in Siria o di Mitridate e, siccome il Senato questo lo sapeva molto bene, temeva che il confronto potesse mettere in discussione l’esistenza stessa di Roma più di quanto non avesse fatto, qualche secolo prima, Annibale.

Dunque, tra i vari generali richiamati in servizio, non poteva mancare Mario che andò a fare la sua parte agli ordini del console Rutilio Lupo. Naturalmente operò in piena autonomia dato che Rutilio non era in grado di dargli istruzioni su come muoversi e poi perchè il settore operativo al quale erano stati destinati aveva proprio i Marsi come avversari. Quella era gente coriacea, contadini e pastori così grezzi e forti da non arretrare davanti a nessuno - e questo lo avevano largamente dimostrato contro tutti i nemici che Roma aveva affrontato -. Nessun generale sarebbe riuscito ad ottenere un riconoscimento del trionfo se tra le truppe non vi fosse stata almeno una coorte di Marsi. Persino Mario aveva avuto difficoltà ad avere a che fare con loro e in quella guerra non riuscì ad ottenere risultati clamorosi.

Poi si ammalò, si pensa un ictus, e fu costretto a lasciare l’accampamento e tornare a Roma. Così il Senato, prima che la guerra trovasse una conclusione militare, concesse il discusso diritto alla cittadinanza ma il dissidio era costato la vita a qualche migliaio di buoni legionari da entrambe le parti. Per quanto il conferimento della cittadinanza agli Italici e ai Latini avesse aumentato il numero di aventi diritto al voto - e di questo, presumibilmente, si sarebbero avvantaggiati i populares - le cose per l’oligarchia non cambiarono di molto. Le votazioni delle magistrature si tenevano a Roma e non era affatto facile per tutta quella gente affrontare un viaggio oneroso da tutti i punti di vista solo per votare. Su questo inizialmente la classe dominate faceva conto, poi, si inventò un espediente che collocava i neo cittadini non nelle trentacinque tribù di cui era formato l’elettorato romano, ma in ulteriori otto che però non avrebbero avuto lo stesso peso elettorale. Insomma, una trovata meschina che non mancò di indignare gli interessati e in particolare i populares.

La contesa tutta romana permise a Mitridate, che da lontano teneva d’occhio le faccende di Roma e forse finanziava anche i ribelli, di allargare i confini del suo regno manovrando con spregiudicatezza la politica interna della Bitinia per spartirsi la Cappadocia.

Per il Senato era dunque giunto il momento di metterlo in riga. Inizialmente si era pensato a Mario come all’uomo più adatto ad assolvere il compito ma un gruppo di oligarchi, che faceva capo ai Cecilii Metelli, i quali non avevano dimenticato l’umiliante sostituzione di Quinto in Africa, si oppose a questa nomina. Naturalmente non potevano proporre uno della famiglia e così la scelta cadde sull’ex questore di Mario, Lucio Cornelio Silla il quale, senza alcun timore reverenziale verso Mario, cominciava pubblicamente a rivendicare il merito della cattura di Giugurta. Per il Senato era dunque giunto il momento di metterlo in riga. Inizialmente si era pensato a Mario come all’uomo più adatto ad assolvere il compito ma un gruppo di oligarchi, che faceva capo ai Cecilii Metelli, i quali non avevano dimenticato l’umiliante sostituzione di Quinto in Africa, si oppose a questa nomina. Naturalmente non potevano proporre uno della famiglia e così la scelta cadde sull’ex questore di Mario, Lucio Cornelio Silla il quale, senza alcun timore reverenziale verso Mario, cominciava pubblicamente a rivendicare il merito della cattura di Giugurta.

I Metelli erano decisi a contrastare con ogni mezzo le ambizioni di Mario e, approfittando della ruggine tra lui e Silla, iniziarono a manovrare per portare il giovane Cornelio dalla parte del partito dei boni. Cosa ci poteva essere di più vincolante di un bel matrimonio? Era da pochissimo tempo deceduto il princeps Senatus, Emilio Scauro, lasciando vedova la giovane e bella Cecilia Metella. Non si perse tempo a proporre a Silla di sposarla e lui, dopo aver in gran fretta divorziato dalla moglie Giulia, accettò con grande piacere. Il legame con la famiglia, a quel tempo, più potente di Roma assicurava a Lucio Cornelio protezione tanto che non faticò nell’88 ad essere eletto console.

Mario che non pensava ad altro che al re del Ponto e, quando comprese che il partito degli aristocratici non lo avrebbe appoggiato per quell’incarico, chiese l’appoggio dei populares. Il demagogo di turno era un certo Publio Sulpicio Rufo il quale, tra varie discutibili leggi, propose Mario al comando dell’esercito contro Mitridate. La prassi era la solita: prima delle elezioni si faceva arrivare in città una buona quantità di ceffi, tra i quali molti veterani di Mario, allo scopo di intimidire l’assemblea popolare. Ma Silla, avendo intuito le intenzioni dei populares, o meglio di Mario, insieme all’altro console in carica Pompeo Rufo proclamò justitium, vale a dire la sospensione di tutte le attività giudiziarie e amministrative. Questo era l’istituto al quale si ricorreva in caso di gravi calamità. A quel punto il tribuno della plebe, scatenò i suoi picchiatori. Nei tafferugli stava per essere coinvolto anche lo stesso Silla che si salvò rifugiandosi proprio nella casa di Mario. Vero o falso che sia pare che dopo quell’incontro i tafferugli cessassero mentre Silla si apprestava a raggiungere l’accampamento per partire alla volta del Ponto. Ma non fece in tempo ad incontrare le sue truppe che un messaggero gli portò la notizia del suo esonero. Silla raggiunse allora le legioni a Capua e raccontò loro i fatti, naturalmente dal suo punto di vista. In realtà Mario, con un colpo di mano del tutto illegittimo, aveva usurpato il comando al console Silla. I soldati gli diedero ragione ma non in virtù di una legittima verità, bensì per il fatto che senza il loro generale rischiavano di rimanere tutti a casa rinunciando al ricco il bottino che la guerra avrebbe procurato loro.

Così Lucio Cornelio organizzò la prima marcia su Roma della storia. Quello fu un vero sacrilegio, mai nessun romano nella storia secolare della repubblica aveva osato commettere una tale eresia.

La guerra tra Mario e Silla era iniziata.

Fu immediatamente stilata una lista di proscrizione nella quale naturalmente figuravano Mario e Rufo. Ormai per loro non c’era più scampo. Rufo fu ucciso a Laurentum mentre Mario riuscì a fuggire. Con una piccola scorta e senza il bagaglio si imbarcò alla volta dell’Africa. Era un profugo braccato con una ricca taglia sulla testa tuttavia, in qualche modo, la fortuna gli concesse ancora una volta i suoi favori consentendogli di raggiungere l’Africa.

Intanto a Roma Silla aveva improvvisato una sorta di restaurazione con l’annullamento di tutte le leggi del tribuno Rufo. Pensando di garantire un governo conservatore, propose Ottavio e Cinna come nuovi consoli per il successivo anno 87.

Ma dopo la sua partenza per il Ponto si riaprì il conflitto tra le due fazioni. Fu Cinna a prendere l’iniziativa facendo approvare due leggi degne di un consumato demagogo. La prima riguardava i neo-cittadini che furono inseriti nelle trentacinque tribù elettorali annullando così le restrizioni imposte dal senato ai nuovi romani. Con la seconda annullò le liste di proscrizione di Silla e richiamò Mario dall’esilio africano. Ma l’iniziativa di Cinna venne violentemente contestata dalle cosche degli oligarchi troppo interessate a mantenere lo status quo relativamente alle tribù che formavano il corpo elettorale. Cinna fu costretto a fuggire da Roma ma il generale non mancò di cogliere l’opportunità che gli era stata offerta e, dato che di marce su Roma ne era già stata fatta una, decise di imitare Silla.

Con un esercito alquanto raffazzonato ma tuttavia bastante sbarcò a Talamone, in Etruria, e da lì inviò un messaggio a Cinna per chiedergli le sue intenzioni. Decisero così di marciare sull’Urbe e di porla sotto assedio ma la città era ben difesa e furono costretti ad accamparsi fuori le mura con l’intenzione di prenderla per fame dopo aver bloccato le vie fluviali di approvvigionamento. A guardia delle mura c’era però un generale che poco aveva da invidiare a Mario: Pompeo Strabone, padre del futuro Magno. L’impresa si era fatta difficile se non impossibile ma la fortuna volle arridere per un’ultima volta a Mario. Improvvisamente scoppiò un’epidemia di peste che falcidiò le truppe da una parte e dall’altra, uccidendo lo stesso Strabone.

Il Senato allora cedette e aprì le porte della città.

Cinna promise che non ci sarebbero state vendette nè rappresaglie ma i conti in sospeso da parte dei populares erano troppo alti perché le assicurazioni del console venissero rispettate.

A questo punto si accende il dibattito storico sul numero di uccisioni perpetrate dai seguaci di Mario. Gli storici antichi esagerando, a nostro parere, parlano di una mattanza. Noi pensiamo che abbiano esagerato forse per giustificare la lunghissima lista di proscritti compilata da Silla al suo ritorno vittorioso dal Ponto. Pur tuttavia Mario aveva mille motivi di astio con la classe degli aristocratici che per tutta la sua vita non aveva fatto altro che deriderlo, ferirlo nell’orgoglio con inaudite insolenze e snervarlo con un’incessante e ottuso contrasto politico. Dunque, con la determinazione di un vecchio che è consapevole di non avere più molto tempo a disposizione e soprattutto più nulla da perdere, Mario organizzò con meticolosa cura la sua vendetta. Il primo della lista fu Catulo che aveva tentato di rubargli la vittoria dei Campi Raudii. Il resto delle uccisioni e delle più detestabili violenze, a parte forse un’altra dozzina di casi la cui responsabilità è senza dubbio da attribuire a Mario, vanno accollate alla sua soldataglia che era formata anche da schiavi illirici.

Mario ora era console per la settima volta - solo Ottaviano Augusto collezionerà più consolati di lui - e si sentiva finalmente un uomo realizzato. Era il padrone di Roma e nulla più lo turbava, men che meno Lucio Cornelio Silla che presto sarebbe tornato con un grande esercito. E con questa pace nel cuore e nella mente, pochi giorni dopo la sua elezione, lasciò questo mondo. Era il 13 gennaio del 86 a.C.

Il mondo antico annovera Mario tra i grandi generali mettendolo sullo stesso piano di Scipione e di Pompeo. Forse come stratega Mario non è da anteporre a Scipione, la cui brillante inventiva ci fa immaginare teatri di guerra come in una straordinaria avventura. Ma certamente fu superiore a Pompeo che non affrontava mai alcuno scontro se non quando era arcisicuro di vincere e nel cui palmares non vi sono grandissime vittorie paragonabili a quelle che ottenne Mario ad Aquae Sextiae e ai Campi Raudii. Se lui con le sue vittorie non avesse fermato i barbari, il medio evo sarebbe cominciato cinque secoli prima. |