| |

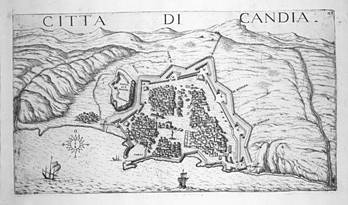

Nella notte tra il 24 ed il 25 di Giugno del 1645, dal promontorio occidentale dell’isola di Creta fu avvistata all’orizzonte una lunga catena ondeggiante di luci. In un primo momento sembrarono dei luccichii in lontananza ma col passare delle ore quei cento e cento fuochi si fecero sempre più distinti, luminosi e fitti per disporsi infine intorno al Capo Spada che chiude a occidente la baia di San Tòdaro dove sorge la città di Canea. Subito su tutte alture dell’isola furono accesi i fuochi d’allarme. Dopo settant’anni di pace lo spettro di un’invasione turca, a lungo segretamente temuto e ottusamente negato dalla Signoria di Venezia, divenne improvvisamente una terribile realtà. Nella notte tra il 24 ed il 25 di Giugno del 1645, dal promontorio occidentale dell’isola di Creta fu avvistata all’orizzonte una lunga catena ondeggiante di luci. In un primo momento sembrarono dei luccichii in lontananza ma col passare delle ore quei cento e cento fuochi si fecero sempre più distinti, luminosi e fitti per disporsi infine intorno al Capo Spada che chiude a occidente la baia di San Tòdaro dove sorge la città di Canea. Subito su tutte alture dell’isola furono accesi i fuochi d’allarme. Dopo settant’anni di pace lo spettro di un’invasione turca, a lungo segretamente temuto e ottusamente negato dalla Signoria di Venezia, divenne improvvisamente una terribile realtà.

Antonio Navagero, Provveditore di Venezia a Canea, la principale città dell’isola, dovette giungere quella notte ad alcune gravi conclusioni: l’imponente flotta militare che il sultano Ibrahim I aveva armato, muovendosi tra le isole veneziane di Tino e Cerigo e scambiando messaggi di pace con i comandanti locali, dopo aver indugiato alcune settimane nel porto di Navarino, nel Peloponneso, aveva volto la prua a sud e in breve un esercito sterminato di turchi si sarebbe disseminato per tutta l’isola. Navagero non sapeva che la ragione della sosta a Navarino era stata l’attesa di rinforzi che dovevano giungere da Tunisi e da Tripoli. Nè era informato che ad Istambul, già dall’inizio di giugno, il Sultano aveva messo agli arresti l’ambasciatore Giovanni Soranzo insieme ad altre eminenti personalità veneziane. Era invece consapevole di dover ora affrontare una lotta impari contro un nemico infinitamente superiore con uno squilibrio numerico che la Repubblica di Venezia aveva sempre opposto al gigantesco impero di Ibrahim, esteso dall’Ungheria al Sudan e dal Marocco al Caucaso.

Il 7 Luglio già correva nella città di San Marco la notizia dello stato d’allarme. Il 7 Luglio già correva nella città di San Marco la notizia dello stato d’allarme.

Quando fu chiaro che l'obiettivo turco era Creta, i Veneziani mobilitarono rapidamente una flotta formidabile a cui si aggiunsero navi da Malta, dagli Stati pontifici, da Napoli e dalla Toscana; ognuno di questi con contingenti di cinque o sei galee. Tutti i crociati o i corsari cristiani si sentirono minacciati dall'attacco turco a Creta e le squadre che erano soliti allestire per incrociare nel Levante operarono, durante la guerra, unitamente con la flotta militare veneziana.

Ebbe così inizio la lunga guerra Turca per la conquista di Candia che si compirà solo nel 1669, ben 24 anni dopo.

Questo lunghissimo conflitto, costellato in tutto il suo svolgersi di gesta eroiche, mise in luce in particolare, negli ultimi e cruciali anni di guerra, due uomini a capo dei rispettivi eserciti: l’Ammiraglio Francesco Morosini, da una parte, e lo scaltro e determinato Gran Visir Ahmed Köprülü, comandante delle forze ottomane, dall’altra, nominato Gran Visir e comandante supremo dell’esercito sull’isola nel 1667 dal Sultano.

Ahmed Köprülü, pur sapendo di essere più un politico e un uomo di governo che un condottiero, era allo stesso tempo cosciente che il suo destino era legato alle sorti di quell’impresa. Prendendo spunto da Niceforo Foca che nel 961, partendo da Costantinopoli, era sbarcato a Creta strappandola agli Arabi, non dubitava che anche questa volta il successo dell’impresa dipendesse dalla preparazione. Così si organizzò con rigore e sorvegliò egli stesso con estrema attenzione i preparativi.

A Venezia intanto, nel gennaio dello stesso anno, Francesco Morosini, abilissimo stratega navale, era stato nominato dal senato della Repubblica Capitan da Mar, in altre parole Comandante supremo della flotta.

Alla fine di febbraio del 1668, dopo 22 anni di guerra di logoramento per mare e per terra, una squadra veneziana, comandata da Giovan Battista Grimani e Alessandro Molin, intercettò la flotta ausiliaria egiziana davanti al porto di Canea e la annientò sotto gli occhi del Gran Visir. Alla fine di febbraio del 1668, dopo 22 anni di guerra di logoramento per mare e per terra, una squadra veneziana, comandata da Giovan Battista Grimani e Alessandro Molin, intercettò la flotta ausiliaria egiziana davanti al porto di Canea e la annientò sotto gli occhi del Gran Visir.

In quegli stessi giorni nella capitale sotto assedio dell’isola, il Marchese de Ville lasciava il comando, tenuto con successo per tanti anni, per ordine, si disse, del suo signore il Duca di Savoia. Ma sulla via del ritorno, a Zante, lo attendeva il nuovo Comandante Generale proveniente da Venezia che riuscì a convincerlo a ritornare a Candia per riprendere il comando delle sue truppe sotto il comando supremo di Morosini. Malgrado ciò De Ville, che nelle isole ioniche era stato ricevuto con i massimi onori, tornando a Canea vietò ogni festeggiamento per il suo ritorno per far intendere quanto giudicasse seria la situazione della piazzaforte.

Il 22 maggio il gran Visir concentrò il suo accampamento di circa 70.000 uomini intorno a Canea e pochi giorni dopo il Morosini arrivò in città dove già dal principio dell’anno si trovava il provveditore generale Antonio Barbaro. La guarnigione della città era formata da 6.800 uomini di fanteria e da un piccolo contingente di artiglieri, comandati dallo svizzero Wertmüller, che si rivelava insufficiente già a un primo sguardo.

Nel frattempo anche il fronte diplomatico cominciava ad animarsi. Due nuovi negoziatori della repubblica, Girolamo Guarin e Giovanni Battista Padavin, proposero al Gran Visir la pace e un cospicuo tributo, ma non furono da lui mai ricevuti e i loro rapporti di viaggio offrono un quadro sconfortante delle devastazioni causate dalla guerra.

I nuovi padroni  di quella parte dell’isola avevano scelto di favorire le popolazioni dei luoghi più interni con alleggerimenti fiscali e amnistie ed era chiaro che in quelle ultime fasi della guerra i Turchi avessero poco interesse ad una pace di compromesso. di quella parte dell’isola avevano scelto di favorire le popolazioni dei luoghi più interni con alleggerimenti fiscali e amnistie ed era chiaro che in quelle ultime fasi della guerra i Turchi avessero poco interesse ad una pace di compromesso.

Il 24 maggio il Gran Visir stesso assistette al primo attacco a Canea per saggiare la resistenza dell’apparato di difesa, senza riuscire a superare i fossati dei bastioni principali della città. Ma il giorno successivo, il 25 Maggio 1648, il Consiglio di guerra Turco decise di concentrare l’attacco principale alla fortezza occidentale e a tale scopo tre giorni dopo iniziarono ad essere scavati i camminamenti. Aveva inizio per la città il vero e proprio assedio al quale presero parte l’Impero ottomano e gli stati barbareschi nordafricani contro, in qualche modo, l’intera cristianità.

Le simpatie dell’Europa , negli ultimi anni della difesa di Candia, andavano senza riserve a una Serenissima un tempo temuta, invidiata e guardata con sospetto, e ora diventata quasi inoffensiva. , negli ultimi anni della difesa di Candia, andavano senza riserve a una Serenissima un tempo temuta, invidiata e guardata con sospetto, e ora diventata quasi inoffensiva.

Da quando le grandi potenze di Spagna e Francia avevano cominciato a guidare insieme la storia dell’Occidente, era impensabile che la Repubblica si potesse alleare con una delle due per instaurare una propria egemonia sull’Italia. Inoltre il mondo intero si trovava ad ammirare la tenacia con la quale essa difendeva a Creta una causa disperata e, da quando tra gli Asburgo e la Francia erano state deposte le armi, tutti seguivano con grande ammirazione le notizie delle sue eroiche imprese sul mare.

In quel momento rinacque un’incondizionata solidarietà crociata contro l’Islam e Candia acquistò il significato di baluardo del cristianesimo. E il Marchese de Ville, con la retorica di quel tempo, dinnanzi al Senato della Serenissima dichiarò che era dovere di un cavaliere cristiano offrire la propria vita per la causa della Repubblica, così come questa sacrificava se stessa per la causa dell’intera repubblica cristiana.

I tre principali accampamenti turchi stavano a oriente dell’isola, a sud e sud ovest sulle alture, cinti tutt’intorno da un sistema di trincee. In quello ad ovest, costruito sulle rovine di Candia Nova di fronte ai bastioni di Pinigra e di Sant’Andrea, erano accampati Ahmed Köprülü, il Beylerbey di Rumelia e l’Aghà dei giannizzeri. Il settore centrale era comandato da Ahmed Pascià.

Negli ultimi giorni di maggio 300 cannoni turchi aprirono il fuoco. Il principe Dimitrie Kantemir, un intelligente osservatore del campo avverso per lunghi anni ostaggio ad Istambul e poi diventato uno dei più eminenti principi di Moldavia, scrive in proposito: Cominciò così in tutte le forme il memorabile assedio che non ha eguali nella storia e forse non ne avrà mai. Se la ventiquattrenne guerra di Candia fosse stata combattuta al tempo degli antichi, essa avrebbe messo in moto le penne di tutti i poeti e il Parnaso avrebbe risonato di essa più che della guerra di Troia.

La suddivisione dei comandi turchi indicava che l’assalto principale avrebbe puntato subito contro il fianco occidentale della città, ossia contro i bastioni Martinengo e Sant’Andrea. In quel punto furono sistemate le prime mine sotterranee. Quando, il 20 giugno, Francesco Morosini entrò nel porto provenendo da Standia, le sue galee furono salutate dal fragore delle prime mine. Alcuni giorni dopo approdarono a Standia, isola di fronte a Canea, i Cavalieri di Malta e la squadra ausiliaria pontificia comandata dal priore Bichi.

Aveva dunque inizio la guerra di assedio sopra e sotto terra che testimoni oculari descrivono in ogni minimo particolare.

Köprülü adottò la tattica d’assedio consueta dei turchi, e cioè adattarsi ai mezzi a disposizione. Se si escludono i problemi legati ai trasporti marittimi, il gigantesco impero poteva attingere alle sue pressochè inesauribili riserve per fornire l’esercito di sempre nuove forze ausiliarie e lavorative. Infatti in quell’assedio erano impegnati migliaia di manovali nei colossali movimenti a terra e in poco tempo una fittissima rete di camminamenti coperti corse fin contro le mura della città. Furono innalzate vere e proprie colline per sistemarvi batterie e casematte. A distanza di qualche settimana, quella catena di alture artificiali si allungò a formare un ampio semicerchio tutto intorno alla città.

Alla fine di agosto del 1667 i turchi aprirono una breccia di quasi dieci metri nel bastione di Sant’Andrea. In quel punto concentrarono l’attacco, ma i Veneziani, oltre a respingerli, uscirono fuori da quello stesso passaggio in una impetuosa sortita. In quei piccoli scontri, ancorchè vittoriosi, i Veneziani subivano comunque perdite che, pur ridotte, gravavano sui loro contingenti molto di più rispetto a quelle subite dai turchi.

Nonostante la grande inferiorità di mezzi, i genieri e gli artificieri veneziani erano qualitativamente superiori.

La Serenissima infatti poté contenere a lungo l’impeto di un avversario immensamente più forte grazie a tre importanti fattori: la fierezza inflessibile dei comandanti, la superiorità dei suoi artificieri, il concorso delle grandi e piccole potenze europee che non fecero mai mancare il loro appoggio. Le opere militari realizzate nella guerra dei trent’anni di certo sfiguravano al confronto dei lavori eseguiti dagli ingegneri veneziani a Candia.

Poi, quando le rispettive fortificazioni si trovarono a un tiro di schioppo e la guerra di posizione ristagnò senza alcun esito, le operazioni militari si trasferirono nel sottosuolo.

E’ difficile farsi un’idea della complessità di tali operazioni. Il principale strumento bellico erano le mine: vani cubici scavati profondamente sotto l’obiettivo nemico e riempiti di polvere da sparo. Dopo essere stato caricato di esplosivo, il vano veniva sigillato con uno spesso muro di pietra per evitare che la forza dirompente scaricasse ai lati. Poi era fatto brillare con una miccia che percorreva una lunga canaletta collegata alla camera di scoppio. Mine di quasi cento barili di polvere pirica erano in grado di far crollare interi bastioni. Naturalmente i lavori di preparazione dovevano essere eseguiti nel massimo silenzio, perché la parte avversa era in perenne ascolto tramite lunghi canali spia. Se si dovevano far saltare ostacoli rocciosi, il rumore delle esplosioni veniva coperto con serrati attacchi di artiglieria. E’ difficile farsi un’idea della complessità di tali operazioni. Il principale strumento bellico erano le mine: vani cubici scavati profondamente sotto l’obiettivo nemico e riempiti di polvere da sparo. Dopo essere stato caricato di esplosivo, il vano veniva sigillato con uno spesso muro di pietra per evitare che la forza dirompente scaricasse ai lati. Poi era fatto brillare con una miccia che percorreva una lunga canaletta collegata alla camera di scoppio. Mine di quasi cento barili di polvere pirica erano in grado di far crollare interi bastioni. Naturalmente i lavori di preparazione dovevano essere eseguiti nel massimo silenzio, perché la parte avversa era in perenne ascolto tramite lunghi canali spia. Se si dovevano far saltare ostacoli rocciosi, il rumore delle esplosioni veniva coperto con serrati attacchi di artiglieria.

In quella galassia di gallerie e sistemi di corridoi, costruiti da ambo le parti con diverse finalità, presto si delineò una lotta nascosta che assunse forme terrificanti. Con questi ambienti, scavati in profondità, i Veneziani arrivavano a spingersi molto oltre la prima delle trincee turche. Ma questa guerra sotterranea richiedeva anche ben protetti sfiatatoi, con estesi impianti di pompaggio dell’aria, poichè i minatori di entrambe le parti, oltre che lavorare sotto la costante minaccia di essere sepolti dalle contromine, rischiavano di morire asfissiati.

Se le tremende carneficine e i tradimenti, di cui è ricca la storia della lotta tra turchi e cristiani, a Candia furono in qualche modo attenuate e si rispettarono alcune regole del diritto della guerra - soprattutto la parte turca diede alcuni esempi di trattamento cavalleresco nei confronti dell’avversario sconfitto - nelle viscere della terra la guerra era spietata e non conosceva indulgenza. Ogni minatore teneva a portata di mano, insieme al piccone e alla pala, pistole cariche e un pugnale.

I Veneziani nel 1668 contavano 3000 uomini sotto terra e 800 punti di ascolto.

Per ostacolare l’ingresso delle navi veneziane nel porto di Candia, gli assedianti costruirono alte piattaforme sulla riva dove collocare l’artiglieria e tenere sotto tiro l’entrata stessa e parte del porto. Per questa ragione la flotta del Capitano Generale fu costretta a svernare a dodici miglia, nel porto di Standia. Ma anche i turchi avevano i loro problemi di rifornimento; erano costretti a percorrere quattro giorni a cavallo per raggiungere il loro unico approdo possibile: il porto di Canea. Dovettero quindi fortificare la piccola baia di San Pelagio, a poche ore dalla città, per rendere meno disagevole l’approvvigionamento delle truppe. Per ostacolare l’ingresso delle navi veneziane nel porto di Candia, gli assedianti costruirono alte piattaforme sulla riva dove collocare l’artiglieria e tenere sotto tiro l’entrata stessa e parte del porto. Per questa ragione la flotta del Capitano Generale fu costretta a svernare a dodici miglia, nel porto di Standia. Ma anche i turchi avevano i loro problemi di rifornimento; erano costretti a percorrere quattro giorni a cavallo per raggiungere il loro unico approdo possibile: il porto di Canea. Dovettero quindi fortificare la piccola baia di San Pelagio, a poche ore dalla città, per rendere meno disagevole l’approvvigionamento delle truppe.

Ma la contromossa di Francesco Morosini non si fece attendere e ordinò al provveditore Lorenzo Corner di incrociare costantemente con sette galee davanti a San Pelagio. Naturalmente i Turchi progettarono di attaccare di sorpresa la flottiglia veneziana.

Ne nacque la famosa battaglia navale notturna di Fondella che, a quei tempi, ebbe grande risonanza. Nelle acque di Fondella, a un’ora da San Pelagio, il Gran Visir appostò per un agguato dodici galee con 2000 giannizzeri e circa un migliaio di fanti scelti. Aveva il comando Durak Pascià di Atene, un corsaro capace e temuto. Ma il Capitano Generale, che disponeva di un efficace servizio di spionaggio, era stato informato delle intenzioni dei turchi. Morosini prese con sè truppe francesi e italiane e i migliori soldati veneziani e, passando inosservato davanti alle batterie costiere nemiche, raggiunse Standia dove nel frattempo si erano radunate venti galee e alcune galeazze in assetto di guerra. La sera del 9 marzo del 1668, molto prima che cominciasse la stagione delle battaglie navali, le sette galee, in quel momento comandate da Bernardo Nani, puntarono su Fondella. Le dodici galee comandate da Durak Pascià, stipate di uomini, attesero la notte fonda per uscire dal nascondiglio e si lanciarono contro il nemico credendolo ignaro dell’agguato. I veneziani, ai quali sarebbe stato facile riparare dietro la flotta del Capitano Generale, li affrontarono con pari impeto. La violenza dell’urto fu terribile per entrambe le parti che, convinte della propria superiorità e della vittoria, si accanirono in una lotta mortale. Prima che sopraggiungesse il grosso della flotta Veneziana, il Nani si trovò in serie difficoltà perché la sua ammiraglia fu assalita da due galee nemiche e riuscì a liberarsene con grande fatica.

Al tuono della prima cannonata, la flotta di Francesco Contarini entrò nella mischia. Quando Durak Pascià si accorse della superiorità avversaria era troppo tardi per dileguarsi nel buio. La battaglia, iniziata intorno alle dieci della sera, si protrasse fino alle quattro del mattino successivo. Le navi di Morosini scatenarono un balletto di razzi incendiari e di granate e, nel cupo rossore del campo di battaglia, le artiglierie veneziane, in particolare i cannoni delle murate delle galeazze, dimostrarono tutta la loro forza devastante. I circa 300 giannizzeri e i soldati, imbarcati su ciascuna nave turca, opposero un’accanita resistenza e continuarono a lanciare nugoli di frecce mentre i proiettili delle armi leggere dei reggimenti francesi ne falciavano le folte schiere. Qualche galea ottomana riuscì fuggire nella notte, ma cinque di esse rimasero in mano veneziana e lo stesso Dukan Pascià cadde in combattimento. Nelle galee catturate furono trovati 1100 galeotti cristiani che poterono tornare in libertà.

L’eco di quella vittoria, che la storia delle guerre navali ha dimenticato, fu allora enorme e impressionarono soprattutto le circostanze nelle quali era stata ottenuta: una battaglia navale notturna nel mese di marzo. La fama delle galee veneziane divenne leggenda.

Tuttavia gli isolati successi per mare non servirono a ridurre la stretta dell’assedio. In quella stessa primavera de Ville rassegnò il comando. Nel solenne discorso tenuto davanti al Senato della Serenissima, egli tracciò un quadro favorevole per la piazzaforte ma fece presente che, mentre l’esercito turco era continuamente reintegrato con migliaia di soldati, la Serenissima non era più in grado, dopo più di vent’anni di guerra, di provvedere ai rinforzi necessari.

Ormai con certezza si poteva contare soltanto sull’aiuto del papa Clemente IX mentre le aspettative erano rivolte alla monarchia più ricca e alla corte più brillante d’Europa: la Francia di Luigi XIV.

Dopo che il re di Francia aveva invaso i Paesi Bassi spagnoli e la Franca Contea, Clemente IX si era dedicato soprattutto alla riconciliazione della Spagna con la Francia per prevenire un attacco francese alla spagnola Milano e allo stesso tempo con il fine che le armi cristiane fossero impiegate per la guerra di Candia. Insieme al nunzio a Parigi Bargellini, il Papa aveva avuto una parte essenziale nella pace di Aquisgrana che le due potenze conclusero nel maggio del 1668 e si era adoperato per conquistare alla causa di Candia addirittura le potenze marinare del Nord Europa. Appoggiò quindi direttamente la Serenissima fornendole denaro e polvere da sparo e armando la squadra delle galee pontificie. Pur tuttavia il suo impegno fu mal ricambiato dalla Repubblica che, approfittando della proverbiale mitezza di Clemente IX, gli impose una nuova regolamentazione dei territori alle foci del Po, tutta a proprio beneficio e a spese delle marche pontificie di Romagna. Dopo che il re di Francia aveva invaso i Paesi Bassi spagnoli e la Franca Contea, Clemente IX si era dedicato soprattutto alla riconciliazione della Spagna con la Francia per prevenire un attacco francese alla spagnola Milano e allo stesso tempo con il fine che le armi cristiane fossero impiegate per la guerra di Candia. Insieme al nunzio a Parigi Bargellini, il Papa aveva avuto una parte essenziale nella pace di Aquisgrana che le due potenze conclusero nel maggio del 1668 e si era adoperato per conquistare alla causa di Candia addirittura le potenze marinare del Nord Europa. Appoggiò quindi direttamente la Serenissima fornendole denaro e polvere da sparo e armando la squadra delle galee pontificie. Pur tuttavia il suo impegno fu mal ricambiato dalla Repubblica che, approfittando della proverbiale mitezza di Clemente IX, gli impose una nuova regolamentazione dei territori alle foci del Po, tutta a proprio beneficio e a spese delle marche pontificie di Romagna.

Clemente non marciò contro i 2000 genieri veneziani che avevano occupato il territorio e soltanto la pressione dell’indignata opinione pubblica europea indusse Venezia a ritirarli.

Il Papa mirava a ottenere dal Re Sole un impegno a Levante che fosse adeguato ai suoi mezzi e appagasse le sue ambizioni di gloria. Ma di fronte all’Impero ottomano la politica estera di Colbert e del suo re era rimasta contraddittoria. La raisons de économique impediva una rottura completa con la Sublime Porta, nonostante le incredibili umiliazioni inflitte all’ambasciatore de La Haye. I rapporti dei diplomatici Veneziani da Parigi definiscono con chiarezza tale politica: un’esplicita alleanza con gli ottomani, come quella che Francesco I strinse con Solimano il Magnifico ai fini di contrastare la monarchia universale di Carlo V.

Luigi XIV continuò a mantenere il protettorato che i re di Francia esercitavano sui Greci cattolici, appunto a seguito dell’alleanza di Francesco I con Solimano, le cui comunità risalivano alle signorie veneziane dei Sanudo e degli Zen e a quella genovese dei Sommariva.

Rimasero quindi infruttuosi tutti i tentativi veneziani e pontifici di attirare il Re francese in una guerra aperta con la Porta. Anzi si ipotizzava che, in un eventuale conflitto con l’Austria, Luigi XIV sarebbe arrivato ad allearsi con gli Ottomani. Ma il giovane re non era ancora diventato il freddo calcolatore che non avrebbe esitato a sacrificare alla sua politica di potenza i grandi sentimenti e le idee del tempo. Il titolo di figlio primogenito della Chiesa non gli era indifferente, il caso dell’Ambasciatore La Haye aveva colpito profondamente il suo orgoglio e la vittoria sulla Raab* aveva appagato la sua sete di fama.

D’altro canto la gioventù dorata di Francia, assetata di gloria, era alla ricerca di una prova impegnativa che andasse oltre la conversazione salottiera o le cacce alla presenza del Re. Così, con la benedizione segreta di Luigi, che non voleva nessun coinvolgimento ufficiale, cominciarono a formarsi corpi di volontari i cui comandanti uscivano dalla più stretta cerchia dei favoriti del monarca. Quando il re autorizzò il giovane conte di Saint-Paul a partecipare alla spedizione, la notizia corse come un fulmine e subito si accese un entusiasmo generale per l’impresa. Come dicevamo, giovani e giovanissimi signori gareggiarono per essere della partita. Sain-Paul armò i reggimenti a sue spese, i nobili reclutarono personalmente il seguito e i vescovi contribuirono a finanziare la spedizione. I prìncipi della corte del Re Sole parvero ai veneziani la quintessenza di tutte le virtù del nobiluomo.

Ma la realtà era in stridente contrasto con l’idealismo dell’impresa. Al Morosini occorreva una guarnigione capace di sopportare le privazioni, il freddo e le malattie, in grado di resistere il più a lungo possibile nelle postazioni e nelle casematte. Invece i francesi cercavano lo scontro aperto, la dimostrazione clamorosa sotto gli occhi di tutti, la vittoria rapida e il trionfale ritorno a casa. Quelle difese interrate, intrecciate l’una nell’altra, dove non si distingueva l’amico dal nemico, erano tutt’altra cosa rispetto alla teatralità di una guerra condotta a suon di trombe, con sfoggio di avanzate e di attacchi a bandiere spiegate, come le battaglie studiate su misura per Luigi XIV dove cerimoniale e strategia si univano per la glorificazione del re.

Morosini, che sapeva di non poter contare su di loro a lungo, li mandò sui baluardi più esposti e assai presto le loro file si assottigliarono sotto i colpi dell’artiglieria, per malattia o bravate assurde dove persero la vita a centinaia. Con la morte del Marchese di Doradour, causata da una stupida quanto inutile provocazione, la cui testa fu inastata ben in vista dal Gran Visir, Sant-Paul lasciava Candia per tornare in patria, portando con se ciò che rimaneva di due reggimenti: solo 200 uomini.

A Candia restavano unicamente 9.000 soldati tra savoiardi, tedeschi, svizzeri e ciò che restava dei veneziani. I turchi sferravano attacchi senza tregua. Assediati e assedianti facevano a gara per costruire mine sempre più grandi e potenti. Il 31 di marzo 1669 l’intero fronte di Sabbionera saltò in aria scoprendo un intrico di gallerie, fossati, palizzate, trabocchetti e saracinesche che bloccarono in quel punto l’assalto dei giannizzeri. Analoga sorte toccò al bastione di sant’Andrea. La fine era vicina. A Candia restavano unicamente 9.000 soldati tra savoiardi, tedeschi, svizzeri e ciò che restava dei veneziani. I turchi sferravano attacchi senza tregua. Assediati e assedianti facevano a gara per costruire mine sempre più grandi e potenti. Il 31 di marzo 1669 l’intero fronte di Sabbionera saltò in aria scoprendo un intrico di gallerie, fossati, palizzate, trabocchetti e saracinesche che bloccarono in quel punto l’assalto dei giannizzeri. Analoga sorte toccò al bastione di sant’Andrea. La fine era vicina.

Il 25 agosto i 600 uomini del corpo di volontari, che Sant-Paul aveva lasciato, si ritirarono a Standia. Adesso gli uomini della guarnigione erano ridotti a 4000; ogni giorno ne morivano oltre cento sulle difese o in ospedale. La flotta veneziana, ancorata nelle acque di Standia, contava solo 2000 rematori ed era praticamente immobilizzata. Se la piazzaforte fosse caduta, Venezia rischiava di perdere, oltre agli uomini impegnati sui bastioni di Candia ormai logorati, anche l’intera flotta. Vincenzo Rospigliosi**, comandante della squadra pontificia, se ne stava inattivo di fronte a Standia, anch’egli preparandosi alla partenza.

Non c’erano speranze di colmare le fila dei caduti delle sortite quotidiane.

Il 23 del mese i Veneziani e le ultime truppe ausiliare tedesche e savoiarde riuscirono a respingere ancora un grande attacco alla Sabbionera e a Sant’Andrea. I due bastioni erano quasi completamente in mano ai turchi che nell’attacco persero 3000 uomini. Candia non avrebbe resistito al prossimo assalto. Gli ultimi uomini disponibili per la difesa e i lavori di scavo delle trincee si ridussero a 3.500, tutti consapevoli dell’ineluttabilità della loro sorte.

E quando, il 27 agosto 1669, il corpo ausiliario dei Cavalieri Teutonici annunciò la partenza, Francesco Morosini, pur non avendone l’autorità, issò bandiera bianca, mettendo così a repentaglio la propria vita quando fosse tornato a Venezia.

Ahmed Köprülü trattò l’avversario con cavalleria: ogni giorno mandava in città provviste fresche per il Capitano Generale lodando il valore dei Veneziani e dei Cavalieri di Malta.

Le trattative tra i due avversari si svolsero a Paliocastro nella parte occidentale dell’isola e, tenuto conto della situazione, i Veneziani ottennero condizioni più che favorevoli e onorevoli. La piazzaforte di Candia avrebbe dovuto essere consegnata entro dodici giorni, la guarnigione e gli abitanti potevano partire liberamente con le armi e le bandiere spiegate, portando con sè i beni mobili, l’arredamento delle chiese e le reliquie. Inoltre, concessione con la quale il Gran Visir riconosceva l’eccezionale resistenza, poterono portare con sè parte dell’artiglieria. Sarebbero rimaste veneziane le isole di Cerigo e Tino, ma soprattutto i possedimenti di Dalmazia, Bosnia e Albania con il forte strategico di Clissa.

Il 27 settembre del 1669 la guarnigione, ridotta a 2.500 persone, partì a vessilli spiegati.

Il pensiero corse allora alla capitolazione di Famagosta del 1571 quando Piale Pascià, dopo aver assicurato il salvacondotto al comandante Marcantonio Bragadin e alla sua guarnigione, li fece uccidere tutti.

* La battaglia di Mogersdorf, od anche Battaglia del fiume Raab, fu combattuta fra le truppe imperiali appoggiate dai principi tedeschi e da reggimenti scelti francesi, guidate da Raimondo Montecuccoli, contro le truppe ottomane guidate dal Gran Vizir Ahmed Köprülü e terminò con una decisiva vittoria imperiale, di notevole importanza in quanto diede a Vienna la possibilità di costruire le fortificazioni che vent'anni dopo avrebbero fermato definitivamente l'avanzata turca verso il cuore dell'Europa.

** Nominato cardinale nel 1673 da Clemente X. fu condottiero delle galere papali, inviato, nel 1668, in aiuto dei Veneziani, fu poi nominato, nel 1669, comandante in capo di tutte le forze allea te raccolte contro i Turchi

|