| |

E’ stato inaugurato di recente, il 20 febbraio, il Centro Culturale Polivalente di Ranica, in provincia di Bergamo, opera dello studio milanese DAP Studio.

La realizzazione, seppur non del tutto completata, fa seguito ad un concorso di idee vinto nel 2006 dagli architetti meneghini, che hanno avuto anche l’incarico della redazione della progettazione definitiva ed esecutiva.

DAP Studio opera a Milano dal 1992 ed è composto da Paolo Danelli ed Elena Sacco che ne sono titolari, assieme ad uno staff di collaboratori di diverse nazionalità. Si occupa da parecchio tempo di strutture per la cultura, settore in cui si è cimentato in vari concorsi e in cui ha ricevuto varie vittorie o menzioni, come la Biblioteca Elsa Morante di Lonate Ceppino – opera realizzata per la quale ha inoltre ottenuto la menzione d’onore alla Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana della Triennale di Milano - o la Biblioteca Civica di Castellana. Inoltre si occupa di progetti a livello territoriale e di interni, ed ha al suo attivo pubblicazioni nelle principali riviste del settore.

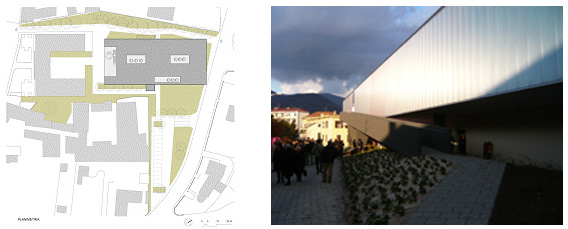

Planimetria by DAP Studio

L’opera che qui presentiamo è stata realizzata a Ranica, comune all’imbocco della Val Seriana, caratterizzato da un lato da un nucleo storico di ridotte dimensioni e concentrato attorno agli edifici emergenti, e dall’altro da un’espansione del dopoguerra frammentata ed in gran parte anonima.

L’edificio si pone in un vuoto urbano ed è attiguo ad un’altra struttura pubblica preesistente, un edificio con impianto a ferro di cavallo, con cui viene a costituire un polo funzionale di grande richiamo per la comunità locale.

L’area di progetto è definita su un lato da questo edificio pubblico, sugli altri due da alcuni edifici privati, molti dei quali rivolgono verso di essa i propri retri, e infine sul quarto lato da una strada di collegamento con la nuova espansione. Sostanzialmente un’area vuota aperta per un lato su una strada e definita per tre lati da alcuni retri.

Al centro culturale si accede dal nuovo percorso tangente al bordo del lotto che è stato aperto e che connette il centro della piazza del paese con la retrostante urbanizzazione. Questo percorso viene privilegiato dai pedoni che trovano il suo transito maggiormente protetto rispetto alla stretta strada parallela posta poco oltre.

La vicinanza alle testimonianze storiche del paese non ha ingenerato nei progettisti un processo di mimesi,  sia per il rifiuto di adesione a tipologie precostituite, sia per l’adozione di un linguaggio completamente autonomo e chiaramente moderno. sia per il rifiuto di adesione a tipologie precostituite, sia per l’adozione di un linguaggio completamente autonomo e chiaramente moderno.

L’edificio si presenta costituito da un grande volume cubico sospeso, dalle forme definite, appoggiato su una serie di elementi mediatori con i percorsi a terra dal perimetro rientrante. Il volume pieno di partenza viene successivamente modificato attraverso un riuscito processo di sottrazione per piegarsi al programma funzionale.

All’interno trovano infatti posto una biblioteca su due piani, un asilo nido e una serie di spazi polifunzionali a servizio sociale. Mentre la biblioteca occupa lo spazio frontistante alla corte aperta dell’altro edificio pubblico esistente, l’asilo nido e le sale civiche sono poste verso la strada posteriore.

La prima sottrazione al volume avviene per creare lo stacco tra i due blocchi funzionali e inserire una rampa di accesso al piano superiore alla sala civica. Si definisce così un primo cortile esterno, che in realtà è anche percorso di attraversamento del lotto.

La seconda sottrazione avviene per creare un filtro tra la biblioteca e la piazza scoperta, un recinto sospeso a sbalzo, sorta di portico aperto verso il cielo. Davanti alle vetrate al piano terra della biblioteca si crea un plateatico di legno che non è protetto da schermi a terra né da una copertura, ma che viene percepito come spazio definito e autonomo.

Un’altra sottrazione è costituita dalla realizzazione di un cortile interno alla biblioteca e di un altro cortile analogo nel blocco asilo nido/ sala civica.

A fronte di questo procedere “in levare” le uniche aggiunte presenti sono determinate da un paio di volumi a servizi della biblioteca al piano terra- definiti da un rivestimento in listelli di legno; da un piccolo volume a sbalzo sulla corte tra i due blocchi identificato attraverso uno stacco cromatico dell’intonaco, e infine dalla rampa dell’uscita di sicurezza della sala conferenze posta al primo piano trattata come elemento scultoreo caratterizzato da uno stacco cromatico deciso.

L’aggetto del volume superiore rispetto al basamento arretrato consente di creare un sottoportico che viene utilizzato come percorso di accesso, protetto in parte da una parete- filtro semitrasparente realizzata con listelli di legno posti in verticale.

Partendo dunque da una stereometria elementare (dei cubi) sono stati creati spazi esterni definiti attraverso sbalzi, slittamenti e sottrazioni.

L’edifico è completamente introverso, con le uniche due eccezioni del fronte della biblioteca al piano terra (che dialoga con l’altro edificio civico), e con una vetrata al primo piano che apre una veduta sulle vicine montagne.

Lo spazio della biblioteca ruota attorno al cortile centrale completamente vetrato. Al suo interno si snoda un grande racconto architettonico fatto di episodi distinti che corrispondono alle diverse sale e funzioni, ognuno geometricamente caratterizzato da una stereometria precisa.

Partendo dalla hall a doppia altezza al piano terra in cui domina la rampa di accesso al primo piano, il percorso circolare superiore si configura come una carrellata in cui si percepiscono i vari volumi. Si succedono spazi aperti e spazi compressi, spazi opachi e spazi trasparenti. I volumi delle sale sono separati dalle pareti e dal soffitto, giungono in prossimità, ma poi si staccano con dei tagli e delle doppie altezze sul piano terreno. L’ascensore è connotato come un semplice parallelepipedo; la sala studio è una scatola ad anello posta a ponte sopra la biblioteca per l’infanzia; la sala riviste un cubo forato dal percorso di attraversamento.

Tutti questi ambienti sono dotati di una propria autonomia figurativa, ma sono in diretta relazione visiva l’uno con l’altro grazie alle aperture, ai tagli, ai filtri trasparenti delle pareti vetrate. Tutti questi ambienti sono dotati di una propria autonomia figurativa, ma sono in diretta relazione visiva l’uno con l’altro grazie alle aperture, ai tagli, ai filtri trasparenti delle pareti vetrate.

Anche gli arredi partecipano a determinare questa continuità: gli scaffali della sala per l’infanzia al piano terra salgono attraverso la doppia altezza e vanno a formare il parapetto al primo piano.

La logica compositiva dell’esterno -partire da un pieno per poi scavarlo- viene dunque ribaltata nella biblioteca, in cui all’interno di uno spazio vuoto vengono aggiunti dei volumi: da un processo in levare si passa ad un processo in aggiungere.

I materiali utilizzati sono all’esterno, per il grande cubo sospeso, dei pannelli di policarbonato che costituiscono una parete ventilata e che sono monocromi lungo tutto il perimetro tranne che in corrispondenza del cortile centrale e del fronte d’ingresso verso la piazza, dove assumono tonalità cangianti che vanno dal magenta al blu, in gradazione. Questo materiale così economico possiede però alcune caratteristiche che lo rendono traslucido e con i riflessi dell’imbrunire lo smaterializzano. In origine inoltre era prevista un’illuminazione notturna interna alla parete, che avrebbe consentito di ottenere un effetto visivo di galleggiamento del cubo sospeso, di grande impatto, ma che purtroppo per esigenze economiche non è stato realizzato.

I piccoli volumi traslati al piano terra sono, come già accennato, rivestiti da listelli di legno in orizzontale, poi utilizzati in verticale per realizzare la spalletta del sottoportico. Per le restanti parti il rivestimento è affidato all’intonaco. I piccoli volumi traslati al piano terra sono, come già accennato, rivestiti da listelli di legno in orizzontale, poi utilizzati in verticale per realizzare la spalletta del sottoportico. Per le restanti parti il rivestimento è affidato all’intonaco.

All’interno ritroviamo i listelli di legno a definire un volume di servizio di fronte alla rampa al primo piano; un largo uso del cartongesso a conformare la sagoma delle differenti sale; infine un semplice pavimento a listelli di parquet industriale.

Quindi materiali semplici ed economici, ma trattati in maniera non banale.

La sfida che il progetto ha affrontato è stata quella di sovvertire la logica del luogo, prima semplice retro e spazio di risulta, e lo ha fatto innescando un processo di rigenerazione urbana indiretto che si sta pian piano venendo a creare con la trasformazione dei retri in quinte di pari dignità, con la ritinteggiatura delle facciate, l’omogeneizzazione delle superfetazioni, il recupero dei fabbricati dimessi.

Questo processo scaturisce spontaneamente nel momento in cui i fabbricati e i loro abitanti diventano protagonisti della visione pubblica, e da spettatori diventano attori del racconto urbano della città. Ciò è stato determinato dall’aver posto l’edificio nel centro del lotto e dall’averlo fatto attraversare da una rete di percorsi sia tangenti che trasversali, collegati con le diverse direttrici del paese, definendo l’attacco a terra dell’edificio come spazio permeabile mediatore tra il nuovo edificio ed il contesto.

In questo modo il luogo diventa piazza, intesa come un luogo caratterizzato da un insieme di contraddizioni, di opposti, di passaggi dalle categorie del pieno e del vuoto; ma anche soprattutto come un luogo fisico in cui c’è scambio, d’informazioni, di confronto tra diverse fasce di età: i ragazzi escono a fumare la sigaretta e incontrano gli anziani del frontistante edificio centro civico che giocano a carte col bel tempo portando fuori le sedie.

Nell’era delle reclusioni domestiche da internet-dipendenza, una scommessa sulla socialità.

|