| |

“Palazzo Antenore” è un pregevole edificio dei primi anni ’50 sorto a completamento della sistemazione urbanistica di Piazza Insurrezione a Padova.

La nascita del disegno urbano relativo a questo comparto può essere posta al 23 luglio 1922, data in cui la Camera e il Senato approvano con legge il Piano Regolatore e di Risanamento del Quartiere di Santa Lucia che il Comune di Padova ha iniziato ad elaborare a partire dal 1919 su iniziativa dell’Arch. Gino Peressutti e dell’ingegner Paoletti (capo dell’Ufficio Tecnico Comunale), che prevedeva il sostanziale sventramento di gran parte dell’edificato posto attorno alla Chiesa di Santa Lucia per ragioni igieniche e di sicurezza. Queste motivazioni (come ha ben raccontato Donatella Calabi nel libro “Il male città. Diagnosi e terapia”, Officina ed, Roma), ovvero quelle di migliorare la salubrità delle città e la possibilità di operare un più efficace controllo della popolazione, assieme al desiderio di dotare la città di strutture viabilistiche maggiormente adeguate alle mutate esigenze del traffico e del progresso economico, sono state alla base della formazione dell’urbanistica come disciplina autonoma alla fine dell’800 (con l’istituzione dei primi corsi universitari in Inghilterra all’inizio del Novecento. La nascita del disegno urbano relativo a questo comparto può essere posta al 23 luglio 1922, data in cui la Camera e il Senato approvano con legge il Piano Regolatore e di Risanamento del Quartiere di Santa Lucia che il Comune di Padova ha iniziato ad elaborare a partire dal 1919 su iniziativa dell’Arch. Gino Peressutti e dell’ingegner Paoletti (capo dell’Ufficio Tecnico Comunale), che prevedeva il sostanziale sventramento di gran parte dell’edificato posto attorno alla Chiesa di Santa Lucia per ragioni igieniche e di sicurezza. Queste motivazioni (come ha ben raccontato Donatella Calabi nel libro “Il male città. Diagnosi e terapia”, Officina ed, Roma), ovvero quelle di migliorare la salubrità delle città e la possibilità di operare un più efficace controllo della popolazione, assieme al desiderio di dotare la città di strutture viabilistiche maggiormente adeguate alle mutate esigenze del traffico e del progresso economico, sono state alla base della formazione dell’urbanistica come disciplina autonoma alla fine dell’800 (con l’istituzione dei primi corsi universitari in Inghilterra all’inizio del Novecento.

Nel caso di Padova però dietro ad esse si nascondeva una grande operazione immobiliare volta alla valorizzazione fondiaria delle aree più povere della città ma al tempo stesso più centrali, con la distruzione di un tessuto urbano storico compatto e la perdita alcune importanti testimonianze storiche quali le residenze di Pietro d’Abano, della famiglia Savonarola, e di Andrea Mantenga.

Il piano prevedeva la radicale trasformazione della struttura dei tipici isolati posti a nord di Piazza della Frutta, con una nuova composizione incentrata su due assi principali: uno in direzione Est-Ovest che univa lo japelliano Teatro Verdi con Piazza Garibaldi, e alla cui mezzeria veniva prevista una Nuova Piazza; l’altro in direzione Nord-Sud, che univa la Nuova Piazza con Piazza della Frutta; dalla Nuova Piazza si dipartivano due ulteriori percorsi posti in diagonale che andavano uno in direzione di Vicenza e l’altro in direzione Corso del Popolo/Stazione. A sud di Palazzo della Ragione anche il ghetto veniva pesantemente coinvolto da trasformazioni in tutto il settore che dal Duomo giungeva a Via Roma.

Dopo l’approvazione del Piano si passò alla fase esecutiva, con l’abbattimento dei primi isolati dietro la chiesa di Santa Lucia, ma dopo pochi anni, nel 1927, la società A.P.E. (Associazione Padovana Edilizia) – che aveva ottenuto dal sindaco Milani la convenzione per l’esecuzione del Piano, ed era composta dall’arch. Peressutti e da alcuni soci romani, si sciolse per fallimento. Sull’Amministrazione Comunale ricadde dunque il compito di portare a definizione i comparti che erano stati liberati. Dopo l’approvazione del Piano si passò alla fase esecutiva, con l’abbattimento dei primi isolati dietro la chiesa di Santa Lucia, ma dopo pochi anni, nel 1927, la società A.P.E. (Associazione Padovana Edilizia) – che aveva ottenuto dal sindaco Milani la convenzione per l’esecuzione del Piano, ed era composta dall’arch. Peressutti e da alcuni soci romani, si sciolse per fallimento. Sull’Amministrazione Comunale ricadde dunque il compito di portare a definizione i comparti che erano stati liberati.

La vicenda successiva è stata dettagliatamente raccontata da Elio Franzin nel testo “Luigi Piccinato e l’antiurbanistica a Padova 1927-1974” (Casa ed. il Prato, Saonara, 2004). Motivazioni economiche da un lato, intervento degli organi di tutela (la Soprintendenza) e la pressione da parte di alcuni intellettuali dall’altra, fecero sì che il piano non fu realizzato nella sua interezza, ma venne limitato alla formazione della nuova piazza e di parte dell’asse est-ovest fino a Piazza Garibaldi. Successivamente, a seguito del concorso del 1933 per il nuovo piano regolatore, venne elaborato nel 1936 il nuovo strumento urbanistico da parte del comune, attuato in parte ed approvato a stralci.

La nuova Piazza, denominata Piazza Spalato, iniziò a prendere fisionomia con la costruzione dei palazzi INPS e COGI (Itala Pilsen o Palzzo Olivieri) nel ‘36-‘38 ad opera dell’arch. Peressutti e dell’edificio della Camera di Commercio (1930) ad opera dell’arch. Miozzo. degli edifici razionalisti dei due Palazzi Valle di Mansutti e Miozzo nel 1935 vicini alla casa dell’Angelo (sede attuale del Gabinetto di Lettura). La nuova Piazza, denominata Piazza Spalato, iniziò a prendere fisionomia con la costruzione dei palazzi INPS e COGI (Itala Pilsen o Palzzo Olivieri) nel ‘36-‘38 ad opera dell’arch. Peressutti e dell’edificio della Camera di Commercio (1930) ad opera dell’arch. Miozzo. degli edifici razionalisti dei due Palazzi Valle di Mansutti e Miozzo nel 1935 vicini alla casa dell’Angelo (sede attuale del Gabinetto di Lettura).

Dopo la fine della guerra la ripresa economica porta con se la ripresa dell’attività edilizia, e la fiducia nel futuro prende la forma dell’edificio-torre: è in questo periodo, nel 1948, infatti che viene ad essere concepita e portata a compimento la Casa Torre (odierna BNL) rivestita in mattoni su 15 piani dell’Ing. Ettore Munaron, lo stesso che ebbe l’incarico assieme a Picconato di studiare la soluzione per la realizzazione dell’asse viabilistico in direzione Vicenza, l’odierno Corso Milano. Poco più tardi, nel 1952, a chiudere l’angolo nord-ovest, viene presentato da Giulio Brunetta un progetto per l’Edificio a Torre Ci.Gi. di 80 metri, che però venne fatta abbassare a tredici piani.

E’ in questo quadro che viene a porsi la realizzazione del Palazzo Antenore, posto a chiusura dell’angolo nord-est della piazza, tra la Borsa e il Palazzo COGI, in modo da costituire la cerniera con Via Martiri della Libertà (di cui rappresenta la testata su Piazza Insurrezione), e posto in aderenza alla Casa dell’Agricoltore già esistente in precedenza.

Il progetto, a firma dell’ing. Giambattista Maggioni (presente a Padova con l’edificio d’angolo in Prato della Valle – Via Cavalletto), e con la collaborazione informale dell’arch. Iscra, prende vita nel 1949 quando viene richiesto il permesso di costruzione per conto della Società Finanziaria Immobiliare di Vicenza. La Commissione Speciale per il Centro Storico lo esamina in tre sedute tra il 1949 e il 1950, e richiede modifiche al progettista riguardanti soprattutto l’altezza dell’edificio (si richiede di consiglia di portare il corpo principale all’altezza del cornicione del palazzo COGI), la connessione con l’edificio COGI, una diversa dimensione dei porticati ed alcuni allineamenti e arretramenti. Apportate le modifiche richieste al progetto esso viene approvato il 12 gennaio 1952 ed ottiene l’abitabilità il 24 maggio dello stesso anno.

Il complesso risulta formato da tre corpi di fabbrica che vanno a chiudere su piazza Insurrezione l’isolato trapezoidale formato dalle Vie Martiri della Libertà, San Fermo, Calatafimi e appunto da Piazza Insurrezione.

Il corpo principale sulla piazza si sviluppa per otto piani oltre al piano terra, più un attico. E’ connesso lateralmente a Palazzo COGI da un corpo più basso in cui predominano le terrazze con vetrate continue.

Si caratterizza per lo sviluppo verticale enfatizzato dall’alternanza di fasce cieche in pietra con fasce ceramiche verdi in cui sono inserite le aperture delle finestre. Ciò è dovuto all’esigenza di porsi in relazione con i limitrofi edifici monumentali presenti in Piazza Insurrezione, che sono caratterizzati da una forte scansione di scomparti verticali contenenti ognuno una fila di aperture, e delimitati da lesene cilindriche di ordine gigante - nel caso dell’edificio COGI e della camera di Commercio - o da paraste di sezione rettangolare nel caso del Palazzo INPS.

Il motivo della colonna viene ripreso, ma cambiato di scala nel portico. In corrispondenza delle fasce in pietra si trovano delle colonne binate in modo da proseguire lo sviluppo verticale delle fasce fino al piano terra. A movimentare le masse sono poi posti sulla destra dei poggioli studiati per creare effetti chiaroscurali attraverso la svasatura dell’intradosso del solaio e attraverso il foro a ridosso della parete in corrispondenza della fascia di pietra.

Il corpo su Via Martiri della Libertà, più basso di due piani, si pone a collegamento tra il corpo principale sulla piazza e la Casa dell’Agricoltore. Due fasce cieche verticali in pietra bianca delimitano la successione dei nastri orizzontali in cui sono collocate le finestre non continue ma separate da brevi tamponature arretrate; al primo e all’ultimo piano due lunghi terrazzi a sporgere creano un limite alla partizione della facciata. Il corpo su Via Martiri della Libertà, più basso di due piani, si pone a collegamento tra il corpo principale sulla piazza e la Casa dell’Agricoltore. Due fasce cieche verticali in pietra bianca delimitano la successione dei nastri orizzontali in cui sono collocate le finestre non continue ma separate da brevi tamponature arretrate; al primo e all’ultimo piano due lunghi terrazzi a sporgere creano un limite alla partizione della facciata.

La fascia cieca centrale, leggermente sporgente, prosegue fino al piano terra dove però si apre ad accogliere una scultura visibile sia dal portico che dalla strada, opera dell’artista veneziano Giuseppe Santomaso.

Questo corpo presenta un linguaggio che idealmente si avvicina maggiormente a quello di Palazzo Valle di Mansutti –Mozzo a fianco della Casa dell’Angelo, con un’adesione più chiara agli stilemi del movimento moderno.

Al P.T. le strutture verticali in corrispondenza del portico prendono la forma ora di colonne tonde, singole o binate, ora di setti in C.A.;

L’edificio viene concluso ai piani attici con più snelle colonnine in C.A. o in ferro a sostenere la copertura che fuoriesce a sbalzo.

Dal punto di vista distributivo l’edificio è caratterizzato da una separazione tra i parcheggi posti al piano interrato, l’attività commerciale sita al piano terra e occupante anche il sedile del cortile interno, (con una interessante copertura voltata ed illuminata da elementi di vetrocemento circolari), e l’attività residenziale collocata nei piani superiori.

I piani residenziali sono costituiti da 3 appartamenti ognuno dei quali corrispondente ai 3 corpi; i corpi su Via Martiri della Libertà e sulla Piazza sono collegati da un vano scala situato all’angolo interno del fabbricato in funzione di cerniera, mentre il corpo adiacente palazzo COGI utilizza un vano scala proprio. I piani residenziali sono costituiti da 3 appartamenti ognuno dei quali corrispondente ai 3 corpi; i corpi su Via Martiri della Libertà e sulla Piazza sono collegati da un vano scala situato all’angolo interno del fabbricato in funzione di cerniera, mentre il corpo adiacente palazzo COGI utilizza un vano scala proprio.

I rivestimenti sono in pietra bianca, in intonaco e in ceramica verde.

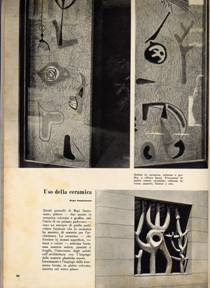

Questo dell’uso della ceramica in architettura è un interessante tema che viene più volte affrontato in molte architettura padovane degli anni ’50, laddove si cercava di dare dignità estetica ad edifici che altrimenti non avrebbero ottenuto probabilmente il consenso della committenza, e si accompagnava solitamente all’uso del mattone. Gli esempi più riusciti sono quelli in cui l’uso non è avulso dalla struttura dell’edificio, come ad esempio nella chiesa di Sant’Alberto Magno di Giovanni Zabai a Città Giardino, in cui gli elementi ceramici sono incapsulati nell’apparato di facciata e fungono da elemento illuminante per l’interno. A livello nazionale un esemplare maestro ne fu certamente Giò Ponti, che non a caso dedicò a questo edificio un trafilo sul n. 280 del Marzo 1953 di Domus.

A Palazzo Antenore la ceramica viene usata in più occasioni, come già detto sia nelle campiture sottofinestra della facciata sulla Piazza, sia nel sottoportico dove Giuseppe Santomaso realizzò anche il rivestimento decorativo delle spallette dei pilastri dell’atrio, a fianco del portone di ingresso. Ma la troviamo anche ad esempio nell’atrio interno di ingresso, dove le pareti sono rivestite con piastrelle realizzate su disegno accostate alle boiseries in legno e ai controsoffitti in gesso rigatino.

Come asserisce Roberto Masiero, nella monografia dedicata a Giulio Brunetta, nel secondo dopoguerra “gli ingegneri non presteranno, in Italia, attenzione a questo tentativo di trasformare il Moderno in Tradizione. Cercheranno un profilo basso, costruiranno ideologicamente un disegno meramente funzionale all’edile..”, ed quella in cui erano immersi era una cultura “che vuole evitare ogni problematicità, che ha nella tecnica e nell’economia le sue certezze e che si rivolge all’idea di una professionalità tesa a risolvere le richieste della committenza e quindi ad adeguarsi a linguaggi socialmente consolidati anche se caratterizzati dalla necessità del Moderno (i positivisti direbbero del progresso)”.

Palazzo Antenore, è immerso appieno in questo tipo di cultura, e ne è figlio diretto. Anche se non rappresenta una delle punte più alte dell’architettura cittadina rimane comunque esempio di alta professionalità, e presenta elementi di interesse che è opportuno conoscere.

Foto dell’autore.

Dall’alto:

- Veduta da piazza Insurrezione

- Veduta da Via Martiri della Libertà

- La scultura di facciata su Via Martiri della Libertà, di Santomaso

- La e decorazioni ceramiche sul sottoportico su Via Martiri della Libertà, di Santomaso

- Il numero di DOMUS n. 280 del 1953

-

L’atrio di ingresso

|